行进中国 | 电子围栏护参地 数字赋能提质效

![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250912/1KLM4Z1aZ-15B8_lit.jpg)

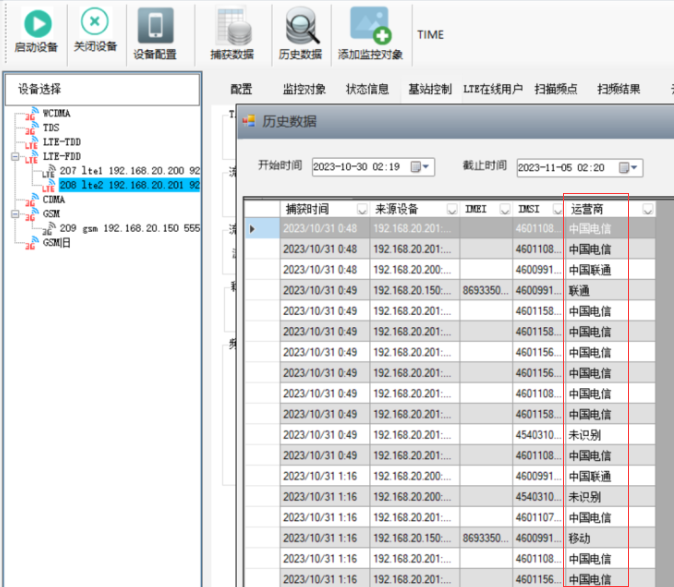

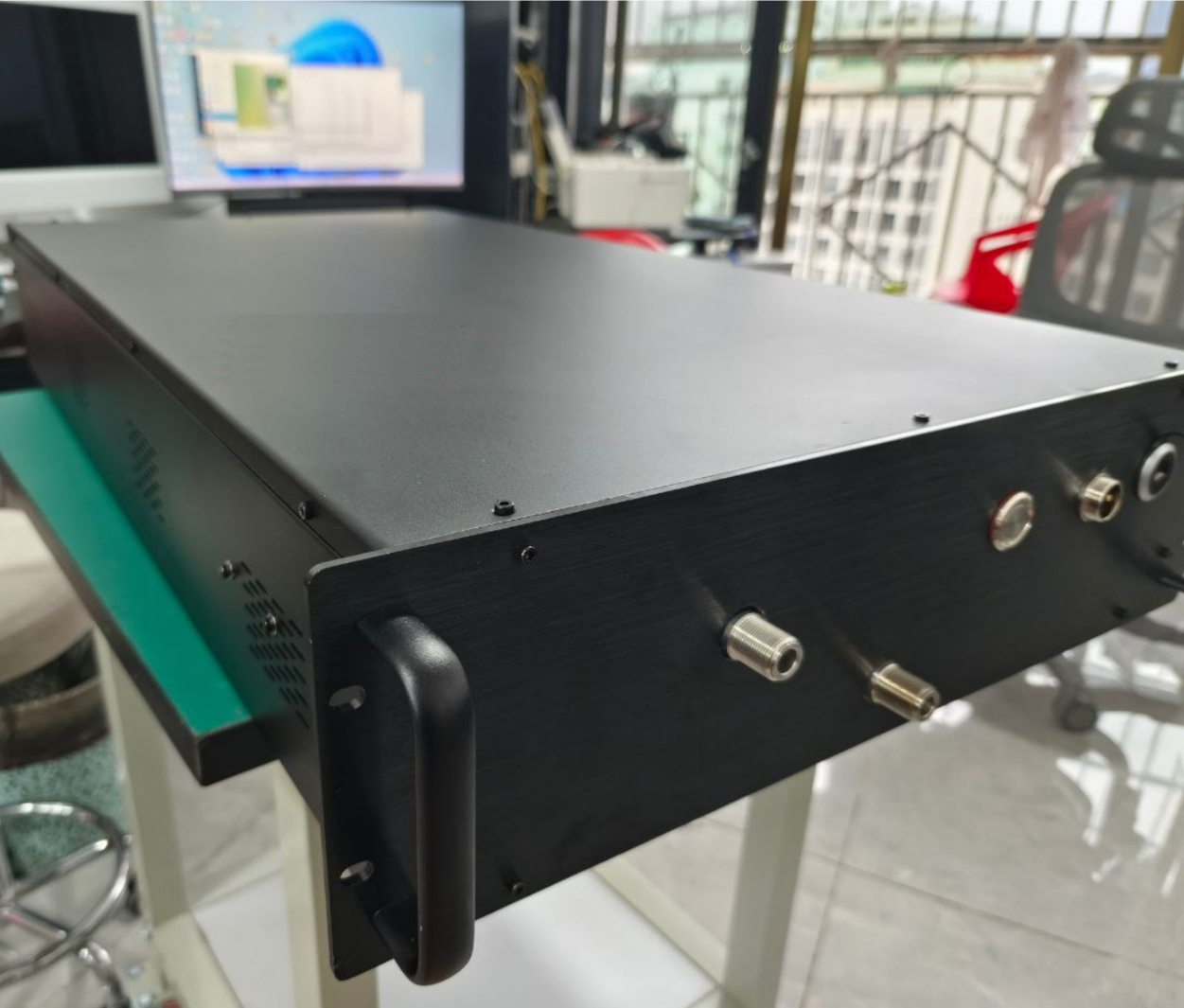

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

“我父亲领着我上山放山,第一次去的时候我才9岁。”回忆起童年时光,汪太东脸上满是笑容,“那回可发财了!我们9个人一起上山,竟然挖到一片野山参。”他笑着说,“他们分给我一半,每人90元,我得了45元——在那时,这可是一笔大钱,把我高兴坏了!”正是这段经历,在他心中悄悄种下了一颗“人参种子”。

林下山参。人民网 邱茜摄

如今,汪太东是通化市东昌区左安村一位有着二十多年经验的林下山参种植户。对他而言,每一株人参都需用爱心去呵护。“没有真心对待,它们怎么可能平安生长这么多年?不然早就被刨出来卖掉了。”在大自然中种参,他们始终遵循“挑大的挖,留小的继续长”的可持续方式。

通化市东昌区林下山参种植户汪太东在参地巡山。 人民网 邱茜摄

在通化,像汪太东这样种植林下山参的农户并不少见。由于产业前景广阔,许多人都希望通过这份人参产业增加收入。他们坚持让人参在纯野生环境下自然生长,因此采挖出的林下山参品质可与野山参相媲美。汪太东指着一棵倒了的大树下的一株人参介绍道:“你看,这棵就是在自然落种环境下长大的,旁边还有一棵小的——都是自然繁衍出来的。”

看护参地是种植过程中最关键的环节之一。以往,年年需人工巡山,防盗和管理压力很大。令他欣慰的是,政府近年来安装了电子围栏系统,极大减轻了管护负担。“自从今年春天装上监控,一颗参都没丢过——他们一看有监控,根本不敢进来。”汪太东高兴地说,“政府装的这些电子设备,真是帮了我们大忙。”

通化市东昌区左安村林下山参种植基地外的监控。人民网 邱茜摄

据了解,通化市已在吉林省率先完成宜参林地全面普查,并将10.1万亩林下山参种植基地的人参生长数据、土壤及水质等溯源信息全部接入数字化平台。通过建立电子围栏、视频监控、GPS定位、数字溯源和数字化平台“五位一体”的赋能体系,实现了每块参地“地理坐标可追溯、土壤环境可监测、生长过程可监控”。这一举措使林下山参种植标准化率提升,优质参占比提高,破解了“人参卖成萝卜价”的困局。

如今,通化市正持续推进人参产业朝着“标准化、科技化、品牌化、协同化”方向发展,不断书写高质量发展的新篇章,为全市经济社会注入源源不断的动力。(赵瞳、邱茜)

- 这个夏天,国产空调走俏海外市场(观象台)2025/09/12

- 全国耕地面积达19.4亿亩2025/09/12

- 新发现大中型油气田和矿产地534处(权威发布·高2025/09/12

- 新发现文物数量超过13万处2025/09/12

- 食品标签信息“可听可播可放大”2025/09/12

- 行进中国丨数智化转型 中国一汽走出高质量发展2025/09/12

- 参展企业超600家 2025长春国际医药健康产业博览会2025/09/12

- 科技赋能、品牌引领 长白山人参高质量发展大会2025/09/12

- 行进中国 | 电子围栏护参地 数字赋能提质效2025/09/12

- 人民日报整版聚焦吉林等地“新消费”:此“山2025/09/12

- 以高质量供给创造有效需求(有所思)2025/09/12

- 国务院印发《关于全国部分地区要素市场化配置2025/09/12

- 十地区试点要素市场化配置综合改革(权威发布2025/09/12

- 我国居民健康水平持续提升(权威发布·高质量完2025/09/12

- 网信部门依法查处小红书平台破坏网络生态案件2025/09/12

- 能源领域明确人工智能发展目标2025/09/12

- 六部门联合部署开展汽车行业网络乱象专项整治2025/09/12

- 中国建成世界规模最大疾控体系和医疗服务体系2025/09/12

- 百日千万招聘专项行动推出专场招聘2025/09/12

- 革命热土 发展沃土(人民论坛)2025/09/12

- 服务消费怎样成为新的增长点(政策问答·回应关2025/09/12

- 最高法发布反垄断典型案例2025/09/12

- 朝阳区“潮朝外 码上 GO”职工消费季市集启动2025/09/08

- 中国国际数字娱乐产业大会高峰论坛在浦东举行2025/08/06

- 暑期观影火出圈 影院成热门“打卡地”2025/09/01

- 内蒙古诚邀上海游客开启冰雪之旅2024/10/30

- 鍥介搧閮戝窞灞锛氭墦閫犻珮閾佸畨鍏ㄩ槻鎶も2025/07/08

- 十五运会广州赛区电力保障全面冲刺2025/08/09

- 文旅体商深度联动 激发消费市场活力2025/08/08

- “乘着高铁游白山”——白山文旅(北京)推介2025/08/29

- 鎺ㄥ姩鏀垮姟鏁版嵁鏈夊簭鍏变韩 涓撳剁儹璁鍏2025/07/08

- 8月2日江苏仍有降水 4日起高温天气将卷土重来2025/08/03

- 河北增发200万元专项体育消费券2024/07/09

- 房地产市场活跃度有所提升(锐财经)2025/08/18

- “苏超”带爆南京文旅 两天接待游客245万人次2025/08/19

- 粤港澳大湾区首列开往土耳其中欧班列发车2025/09/10

- 内蒙古从3个方面推动央地企业深度协作2025/09/09

- 内蒙古4个市场化新能源项目获批2024/05/04

- 唤起善良的人们对和平的向往和坚守2025/09/07

- 涓虹栧浗浜夊厜 涓哄啗鏃楁坊褰2025/08/24

- 《内蒙古自治区预算绩效管理条例》11月1日起实2024/10/30

- 闄╄祫鍔犲ぇ鍏ュ競鍔涘害 鏇村姞娉ㄩ噸鈥滀环2025/08/29

- 低效用地如何高效盘活(经济聚焦)2025/08/27

- 打造“有书的非书店”文化新地标,城市不眠E2025/08/22