新发现文物数量超过13万处

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

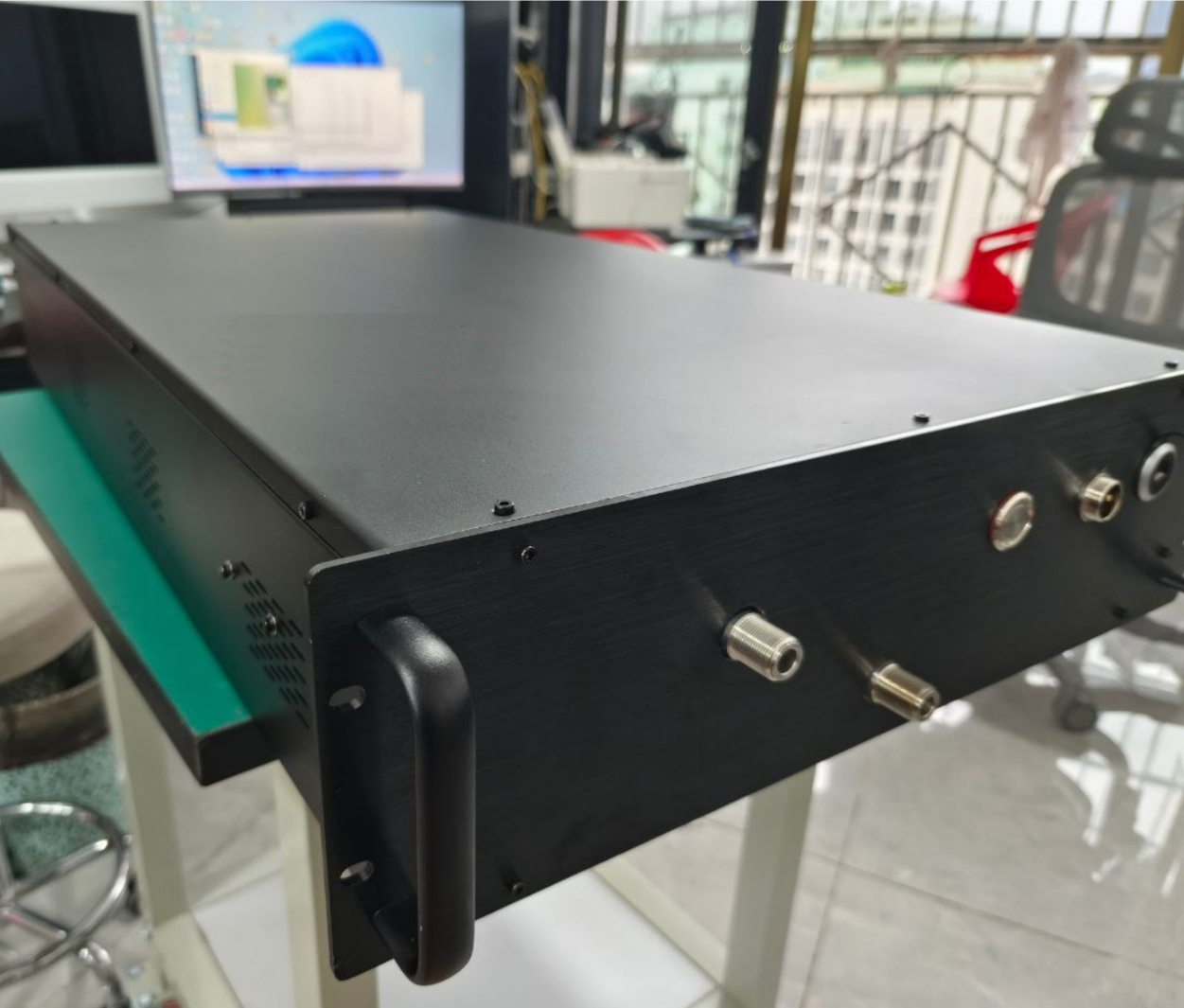

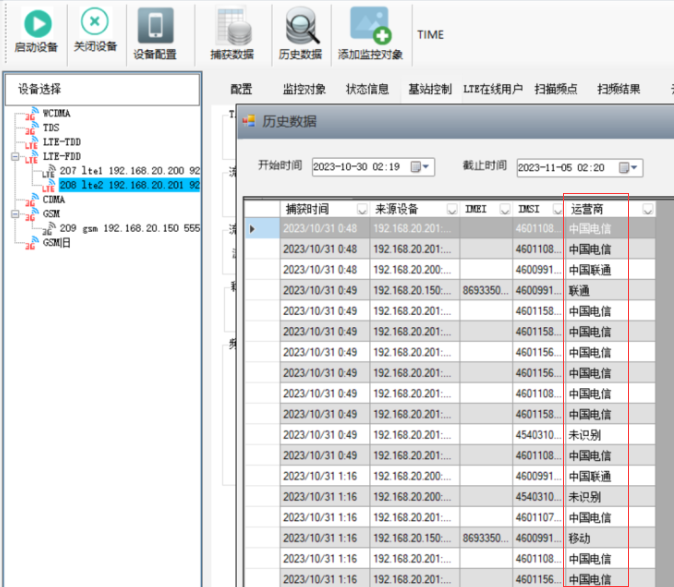

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

本报北京9月10日电(记者赵晓霞)9月10日,国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期文物事业高质量发展有关情况。文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权在会上表示,我国文物资源家底基本摸清,第四次全国文物普查取得重要阶段性成果,76.7万处“三普”登记文物全部完成复查,新发现文物数量超过13万处。

“实现两个全覆盖,即从类型上看,文物六大类63个细类新发现全覆盖;从区域上看,全国所有县级普查单元新发现全覆盖。在古城古镇古街、古代石刻、工业遗产、文化设施、文化景观、边境调查等重点区域、重点领域取得一批重要发现。”饶权说。

据饶权介绍,我国文物保护状况全面改善,以文物资源为主干,有力支撑长城、大运河、长江、黄河、长征国家文化公园建设。各级财政文物保护专项经费持续投入,近2000项全国重点文物保护修缮工程有力推进,1200余项馆藏文物预防性保护项目有效实施,37个革命文物保护利用片区集中连片保护。

国家文物局副局长解冰在会上表示,“十四五”期间,我国流失文物追索返还工作取得积极成效。

解冰介绍,“十四五”期间,圆明园石柱、丰邢叔簋等35批次、537件/套流失文物艺术品回归祖国。特别是迄今为止发现最早的帛书——长沙子弹库战国帛书《五行令》《攻守占》,在流失美国79年后回归祖国,是我国依托溯源及流转历史研究成果,针对国际公约无法适用的我国近代流失文物取得的成功案例。

“新修订的《中华人民共和国文物保护法》首次纳入流失文物追索返还相关表述,加大流失文物追索工作中的跨部门协同力度。”解冰说,“同时,中国积极参与国际治理,与27国签署政府间防止文物非法进出境协定,联合18个国家发布《关于保护和返还殖民背景下流失或通过其他非正义、非道德方式获取之文物的青岛建议书》,扩大流失文物追索返还的‘同心圆’。2025年,我国还首次当选联合国教科文组织1970年公约缔约国大会主席国,为流失文物追索返还赢得了更加广阔的国际空间。”

解冰表示,流失文物追索返还涉及国际政治、法律、历史、文化、民族情感等多重因素,是一项具有艰巨性、复杂性、长期性的工作,现已完成的追索工作中,最长的一项耗时25年。

下一篇:食品标签信息“可听可播可放大”

- 这个夏天,国产空调走俏海外市场(观象台)2025/09/12

- 全国耕地面积达19.4亿亩2025/09/12

- 新发现大中型油气田和矿产地534处(权威发布·高2025/09/12

- 新发现文物数量超过13万处2025/09/12

- 食品标签信息“可听可播可放大”2025/09/12

- 行进中国丨数智化转型 中国一汽走出高质量发展2025/09/12

- 参展企业超600家 2025长春国际医药健康产业博览会2025/09/12

- 科技赋能、品牌引领 长白山人参高质量发展大会2025/09/12

- 行进中国 | 电子围栏护参地 数字赋能提质效2025/09/12

- 人民日报整版聚焦吉林等地“新消费”:此“山2025/09/12

- 以高质量供给创造有效需求(有所思)2025/09/12

- 国务院印发《关于全国部分地区要素市场化配置2025/09/12

- 十地区试点要素市场化配置综合改革(权威发布2025/09/12

- 我国居民健康水平持续提升(权威发布·高质量完2025/09/12

- 网信部门依法查处小红书平台破坏网络生态案件2025/09/12

- 能源领域明确人工智能发展目标2025/09/12

- 六部门联合部署开展汽车行业网络乱象专项整治2025/09/12

- 中国建成世界规模最大疾控体系和医疗服务体系2025/09/12

- 百日千万招聘专项行动推出专场招聘2025/09/12

- 革命热土 发展沃土(人民论坛)2025/09/12

- 服务消费怎样成为新的增长点(政策问答·回应关2025/09/12

- 最高法发布反垄断典型案例2025/09/12

- 暑期观影火出圈 影院成热门“打卡地”2025/09/01

- 低效用地如何高效盘活(经济聚焦)2025/08/27

- 鎺ㄥ姩鏀垮姟鏁版嵁鏈夊簭鍏变韩 涓撳剁儹璁鍏2025/07/08

- “乘着高铁游白山”——白山文旅(北京)推介2025/08/29

- 打造“有书的非书店”文化新地标,城市不眠E2025/08/22

- 8月2日江苏仍有降水 4日起高温天气将卷土重来2025/08/03

- 文旅体商深度联动 激发消费市场活力2025/08/08

- 内蒙古4个市场化新能源项目获批2024/05/04

- 闄╄祫鍔犲ぇ鍏ュ競鍔涘害 鏇村姞娉ㄩ噸鈥滀环2025/08/29

- 朝阳区“潮朝外 码上 GO”职工消费季市集启动2025/09/08

- 《内蒙古自治区预算绩效管理条例》11月1日起实2024/10/30

- “苏超”带爆南京文旅 两天接待游客245万人次2025/08/19

- 内蒙古诚邀上海游客开启冰雪之旅2024/10/30

- 十五运会广州赛区电力保障全面冲刺2025/08/09

- 涓虹栧浗浜夊厜 涓哄啗鏃楁坊褰2025/08/24

- 河北增发200万元专项体育消费券2024/07/09

- 粤港澳大湾区首列开往土耳其中欧班列发车2025/09/10

- 中国国际数字娱乐产业大会高峰论坛在浦东举行2025/08/06

- 内蒙古从3个方面推动央地企业深度协作2025/09/09

- 房地产市场活跃度有所提升(锐财经)2025/08/18

- 鍥介搧閮戝窞灞锛氭墦閫犻珮閾佸畨鍏ㄩ槻鎶も2025/07/08

- 唤起善良的人们对和平的向往和坚守2025/09/07