田原:以人才为桥,打通科技成果产业化“最后

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

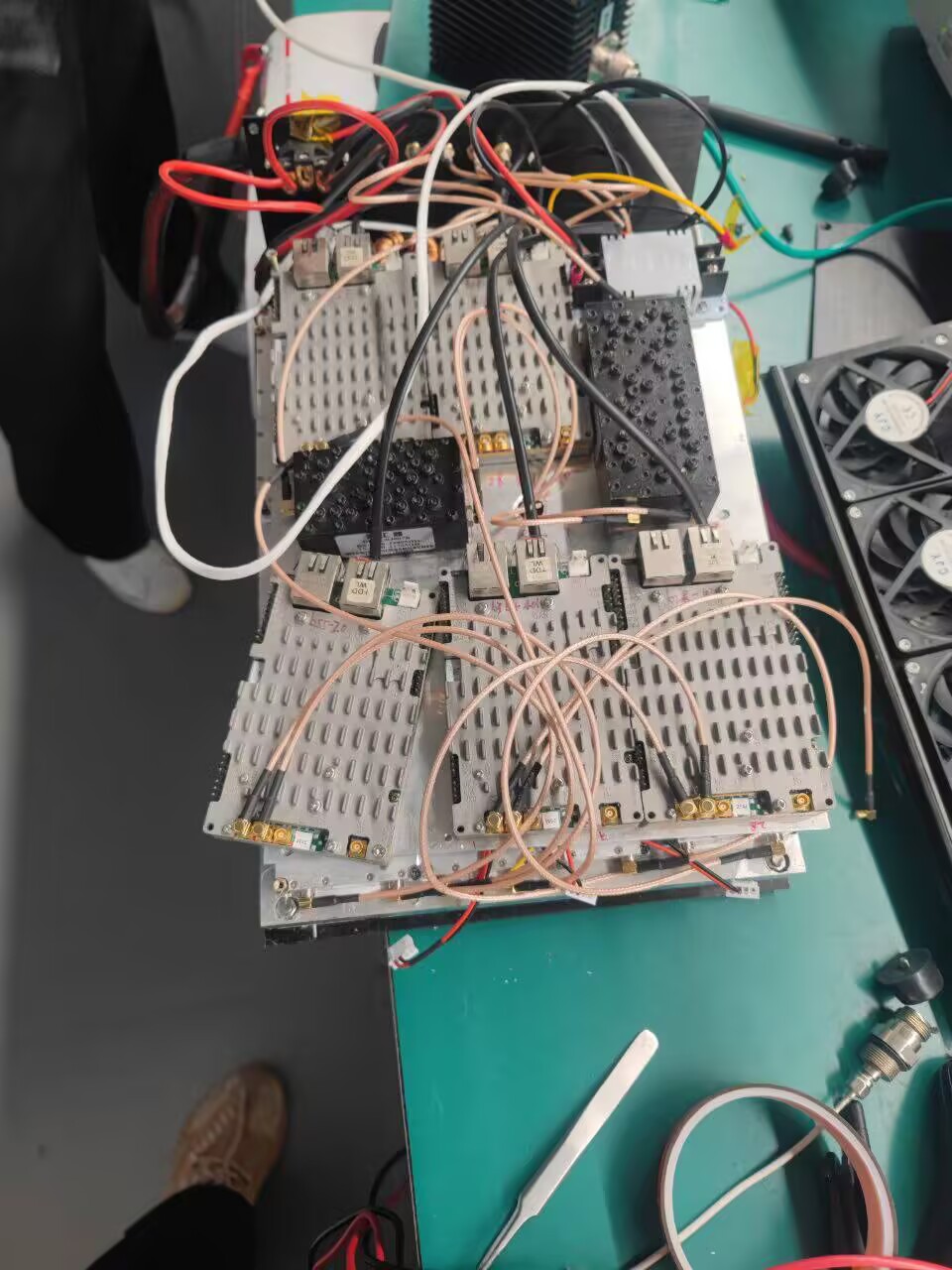

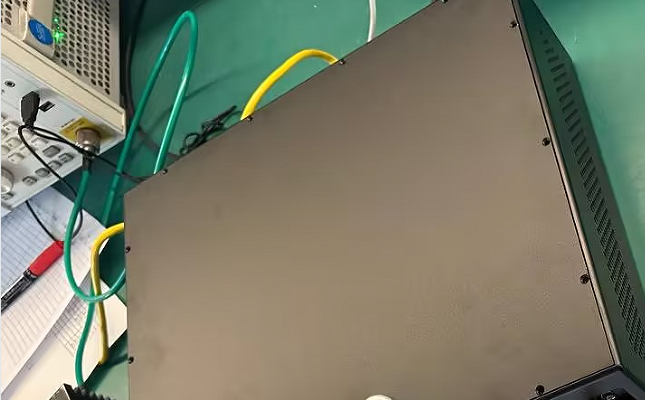

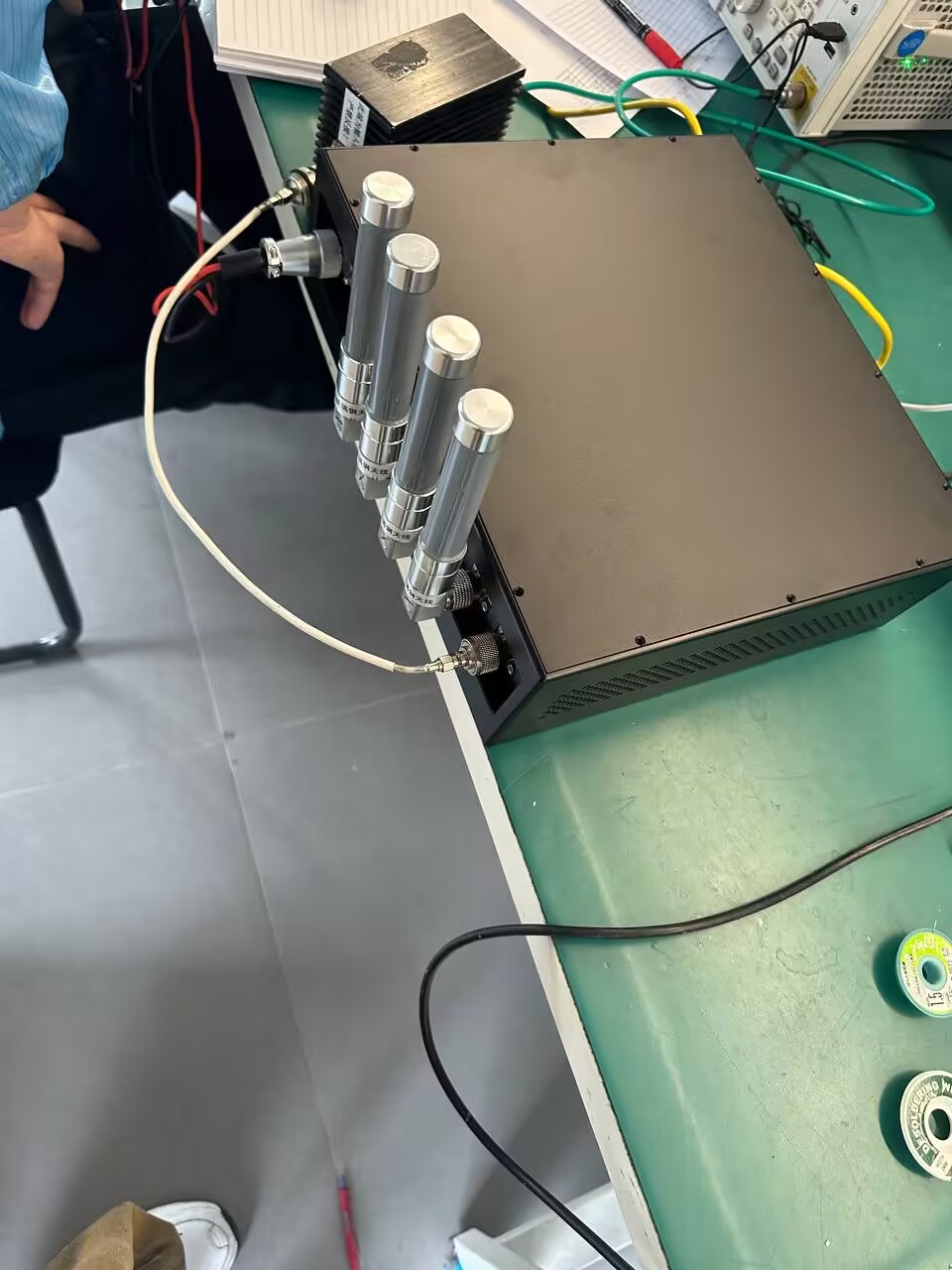

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

“我们提出‘多维协同 一诺成金’,本质上是要搭建三座桥梁。”在粤港澳大湾区,一场关于人才与创新的深刻实践正在悄然重塑产业生态。近日,粤港澳大湾区产业人才研究院常委副院长田原在接受人民网专访时,分享了对科技成果转化与人才发展的见解。

记者:在您的发起和推动下,“科创汇客厅”正逐渐成为促进产业人才集聚和人才成果转化的平台,推出“湾区对话”“湾区圆桌π”“湾区夜跑人”等活动。请问“科创汇客厅”的核心定位是什么?

田原:“科创汇客厅”的本质是一套关于产业人才工作的方法论,服务产业人才“育、引、留、用、传”全生命周期的同时,更为聚焦人才科技创新成果的有组织产业化。

我们设计并打造“科创汇客厅”的初心,是想建立一种能持续促进人才成果转化的常态化工作机制。经过一段时间摸索,2024年我们在顶尖科学家服务和国际科技合作两个方向率先取得了突破,促成了知名院士成果落地广东、大湾区科学论坛绿能产业科技创新分论坛亮相2024年联合国气候大会。于是,团队开始总结方法论,并将这一机制命名为“科创汇客厅”,希望将其打造为“立足湾区、服务全国、面向世界”的“教育—科技—人才”三位一体新型基础设施,在促进新质生产力加速形成、服务现代化产业体系高质量发展上发挥独特作用。

记者:“科创汇客厅”下设多个特色活动,它们之间是如何协同运作的?

田原:“科创汇客厅”的几个特色分支之间有着内在联系。有些时候,顶尖人才和产业需求是“两张皮”——这边有前沿技术,却不知道产业最迫切的真需求是什么;这边遇到发展困难,却找不准甚至找不到能破解难题的真人才。于是,“湾区对话”应运而生。

今年7月26日,首期“科创汇客厅·湾区对话”以蚂蚁集团华南运营中心落户广州为契机,邀请了刚刚在巴黎获得“2025世界杰出女科学家奖”的中国科学院院士、清华大学杨振宁讲座教授王小云和时任蚂蚁集团数字科技首席科学家闫莺,围绕“密码科学+数智人才+湾区应用”这个主题深度对话。我们与现场300多位来自职能部门、高校院所、数字经济企业、产业媒体的代表,共同促成了一场前沿科学智慧与产业发展需求的大碰撞,致力于解决“顶层共识”的问题。

如果说“湾区对话”是“架起桥梁、实现破壁”,“湾区圆桌π”就是要“搭建平台、加速转化”。我们邀请院士团队专家、有技改需求或应用场景的企业家、有专业能力的第三方服务机构负责人,不定期坐在一起交流,并制作成视频加以推送。今年8月底,首期“科创汇客厅·湾区圆桌π”邀请王小云院士团队和深圳数据交易所的专家,对“湾区对话”中提及但未深入的最新技术进行拆解,分析与大湾区数据要素领域应用场景的适配性,解决“精准匹配”的问题。

我们常说,要让科学家和企业家交朋友,不能光是“坐而论道”,更要通过“流动的汇客厅”让他们行动起来,最好能玩在一起。正好广州要办第十五届全运会,这就有了“湾区夜跑人”。我们称之为“让创新浪潮与城市脉动同频共振”,通过科学家、企业家、投资人定期相约“珠江夜跑”,将科创生态圈的智慧碰撞融入城市地标动线,传递“风雨同行、创新不止”的品牌内核,帮助解决“信任基础”的问题。

“全球青年说”则是我们在2025全球能源互联网大会上正式推出的青年活动,邀请了包括联合国代表在内的多位科学家、企业家以圆桌形式交流,话题涵盖“全球青年与纳米能源等绿色科技的普惠化”。这是“科创汇客厅”从湾区走向全国、走向世界的里程碑一步,依托国家级会议、国际大会等场景,通过凝聚青年共识、协同青年行动、营造青年文化,向全球展现“开放、合作、共赢”的中国胸襟和中国智慧,服务人类科技创新。

记者:您所在的粤港澳大湾区产业人才研究院一直强调“多维协同 一诺成金”的科技成果产业化理念。作为服务产业人才高质量发展的社会组织,研究院在人才成果转化上发挥或将发挥哪些独特作用?

田原:粤港澳大湾区产业人才研究院由全球顶尖纳米能源科学家、中国科学院外籍院士王中林发起并担任院长,以服务国家人才发展战略、助力粤港澳大湾区科技创新高地建设为宗旨,汇聚全球顶级产业资源和顶尖人才资源,促进人才成果高效产业化,助力新质生产力加速形成、经济社会全面高质量发展,服务人类科技创新。

下一步,我们将继续面向各级政府和事业单位、科研院所和高校、全球500强企业,充分发挥“粤港澳大湾区(广东)人才港”“数据要素×产业人才服务中心”等载体优势,科学运用大数据、云计算、人工智能等前沿技术,通过“请进来、走出去、连起来”多种渠道,精准提供产学研合作和科技创新、产教融合和人才发展、政策研究和管理咨询、国内外品牌科创活动策划和执行、数智化平台建设和运营等优质服务。(实习生刘玄对本文亦有贡献)

上一篇:在创新中成长 在奋斗中出彩

下一篇:“反向飞地”带来的“双向奔赴”

- 广州:十五运会和残特奥会期间 加强“低慢小”2025/10/19

- “我们一起实现梦想”2025/10/19

- 完整呈现广东外贸发展历程2025/10/19

- @广东网友,来和新任省长孟凡利聊聊您的期盼2025/10/19

- 参展企业超3.2万家!第138届广交会今日开幕2025/10/19

- 深刻学习领会习近平总书记关于党校工作的重要2025/10/19

- 推进粮食节约减损 保障国家粮食安全2025/10/19

- 推动医疗服务更普惠、更温暖2025/10/19

- 以法治之力守护好“舌尖上的安全”2025/10/19

- 喜迎2025残特奥会文艺汇演在广州举行2025/10/19

- 合肥招才引智涌动粤港澳大湾区2025/10/19

- 两场音乐会里的人文经济学2025/10/19

- 在创新中成长 在奋斗中出彩2025/10/19

- 田原:以人才为桥,打通科技成果产业化“最后2025/10/19

- “反向飞地”带来的“双向奔赴”2025/10/19

- 依法培育好保护好发展好森林资源2025/10/19

- 新的开创性进展、突破性变革、历史性成就2025/10/19

- 博物馆人工智能热的思考2025/10/19

- 强化中国式现代化的人才支撑2025/10/19

- 向“新”而行,消费市场活力更足2025/10/19

- 记者Vlog|全球赴约!第138届广交会来了2025/10/19

- 广东公安全警动员 决战决胜十五运安保2025/10/19

- 记者手记丨“这条铁路就像是我的孩子一样”2025/10/05

- “感党恩、听党话、跟党走——《习近平谈治国2025/10/02

- 食以安为先!约6000批次不合格进口食品被退运或2025/10/02

- 玉林227个水网项目实现开工建设2025/10/13

- 从一粒粮的旅程看大国粮仓根基稳固2025/10/19

- 南京暑热已持续151天 创近30年最长纪录2025/10/10

- 海内外学者共寻何为中国、何以中国2025/10/16

- 假期首日国铁南宁局运送旅客80.6万人次2025/10/06

- 多方共建核科普生态圈 为核工业发展营造良好氛2025/10/05

- 看机器人热舞、弹无弦吉他,“洋高参”被上海2025/10/16

- 提升居民医保待遇,河北省再发力2025/10/18

- 连云港港30万吨级航道改扩建国庆期间施工忙2025/10/06

- 行业报告:双节假期烟火小店流量增长 县域旅游2025/10/10

- 续写文化传承与实践创新的篇章2025/10/13

- 内蒙古筑牢“双节”特种设备安全防线2025/10/05

- 以制度刚性保障校园食品安全2025/10/13

- 广西升级发布洪水橙色预警2025/10/09

- 点火成功!金山三期项目建设取得关键性进展2025/10/15

- 唐山市路南区:师生共迎“数智”时代2025/10/14

- 东城区城市更新主题日系列活动举办 发布六条城2025/10/18

- 河北金山岭长城开启沉浸式夜游2025/10/07

- 假日经济活力观察:“首店经济”激活西安消费2025/10/07