追寻科学家的精神足迹(2)丨向北而行 向光而生

![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250927/1KY5I1Y91F-19625_lit.jpg)

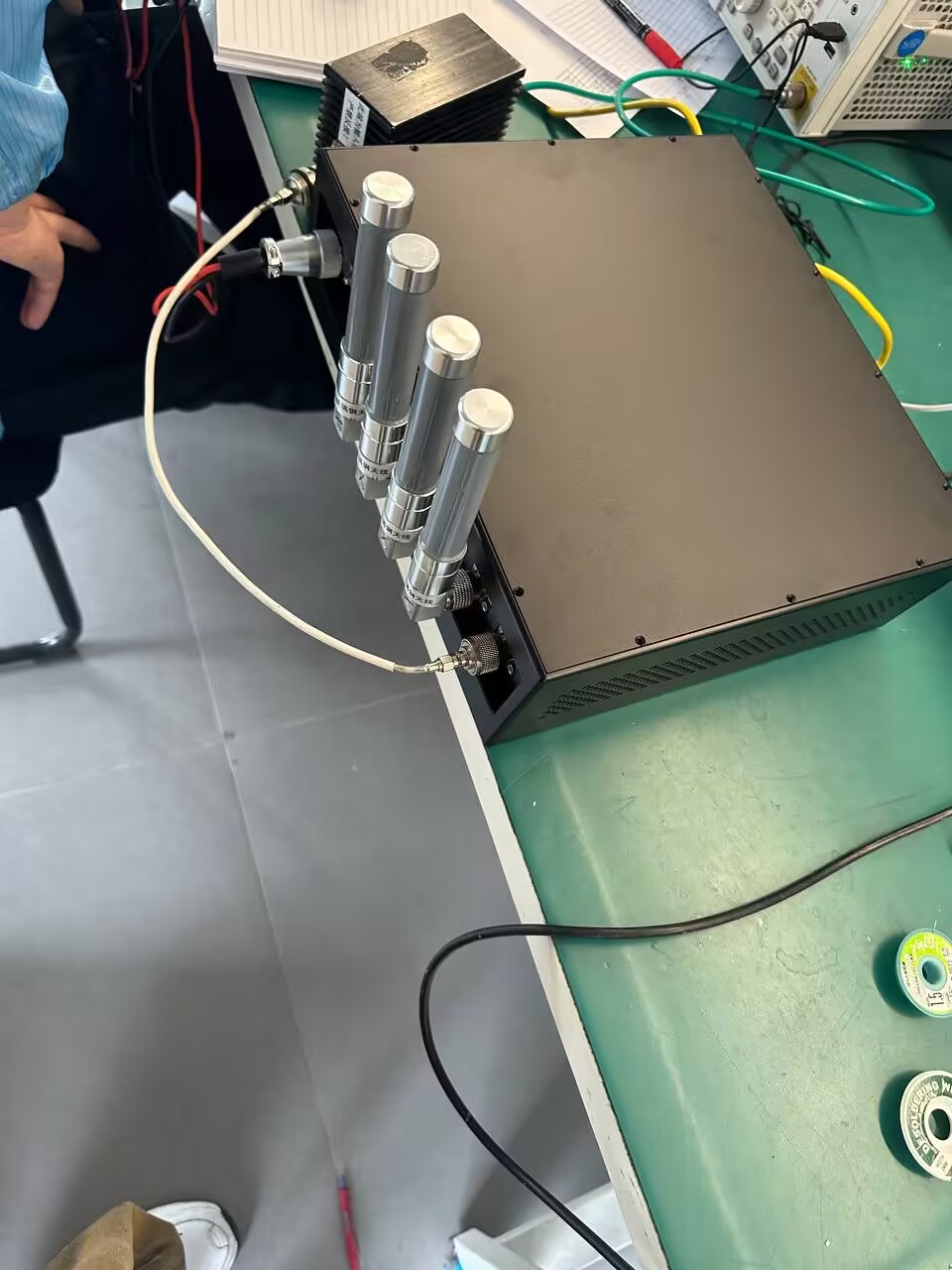

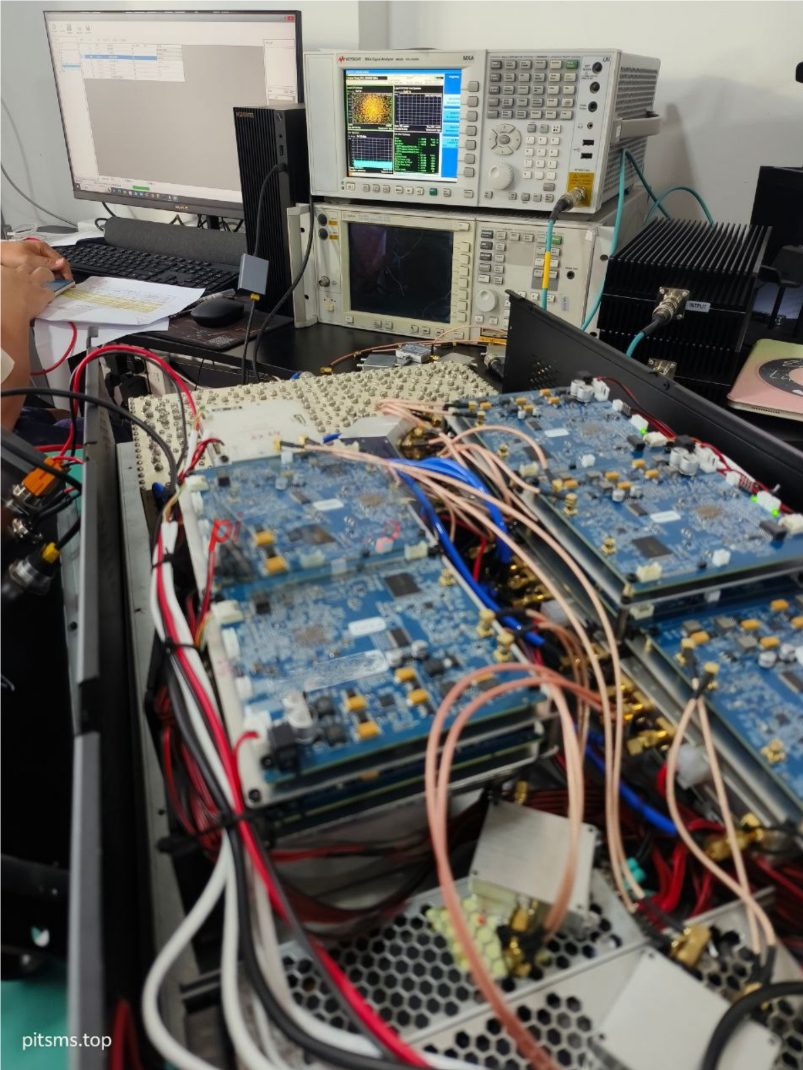

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

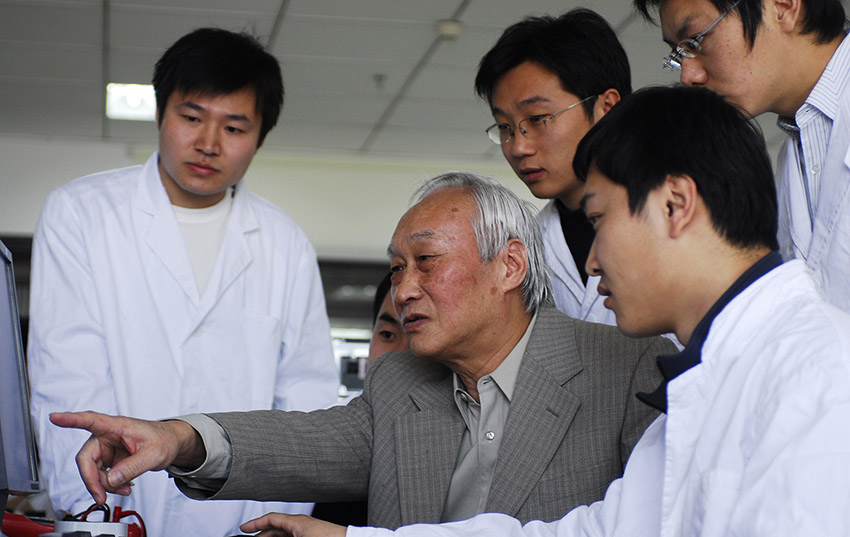

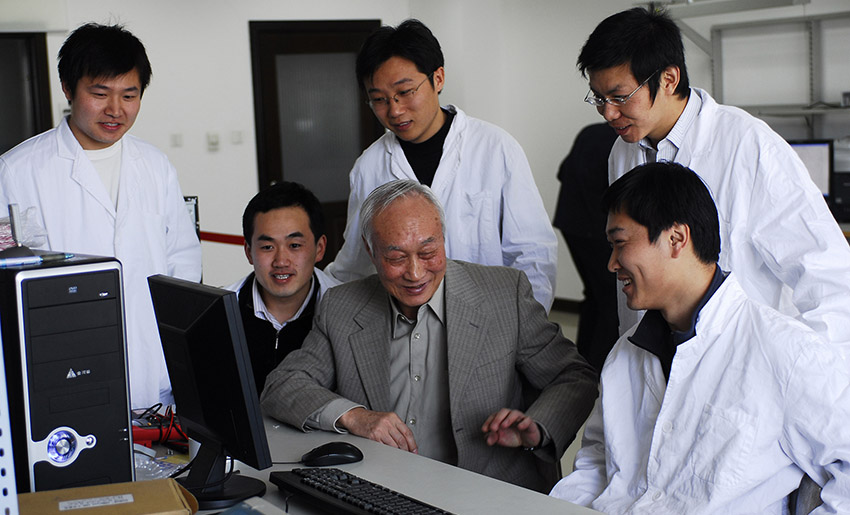

“党和国家给了我们这么好的科研条件,干得不好、干不出来愧对老百姓,愧对党和人民。”在长春光机所这座“中国光学的摇篮”里,走出了一位将毕生心血奉献给国家科技事业的光学精密仪器专家——中国科学院院士王家骐。

1963年,毕业于哈尔滨工业大学锻造工艺与设备专业的王家骐考入长春光机所金属压力加工专业,自此扎根长春光机所。

“你们都说我是科学家,我学的锻造工艺与设备,老百姓讲是‘打铁的铁匠’。”王家骐说。

从一名“铁匠”出身的技术人员,逐步成长为我国高精度光电精密仪器研制领域的领军人物。王家骐用六十余载的坚守与创新,逐光前行。他说,是长春光机所这个“中国光学的摇篮”,塑造了他科研报国的人生。

职业生涯初期,正值国家面临外部技术封锁的艰难时期。彼时,国家对高精度武器装备的需求迫在眉睫,年轻的他毅然扛起了弹道导弹光电瞄准仪的研制重任。

“1968年,东风5号弹道导弹的光电瞄准仪研制是我担任的第一个任务。一边干一边学,边学边干,实现了从‘铁匠’到研究光学领域的转身。”王家骐说。

仅用两年时间,王家骐就带领团队研制出首台陆上型号弹道导弹光电瞄准仪的2台样机;1976年,他再度主持该型光电瞄准仪的正样研制,大幅提升设备性能。1982年,由他领衔研制的海上型号的潜地弹道导弹光电瞄准仪样机,参加全系统的海上试验,经受严苛考验,精准命中目标。

此后,他陆续主持光电瞄准仪正样、星敏感器、星光仿真器等多种精密仪器的研制,始终秉持“安、专、迷”的科研精神,“干一项爱一项,搞一样成一样”。

进入90年代,国家启动载人航天工程,其中两台光学遥感载荷的研制重任落在王家骐肩上。

“没有经验,就从零摸索;没有资料,就自己创造。”面对无先例、高指标、紧进度的巨大挑战,他集结了长春光机所精锐力量,全力投入攻关。研制过程中,难题接踵而至。他带领团队“没有星期六和星期日,‘五一’‘十一’‘元旦’也不休息”,用“连轴转”的拼劲攻克了一个又一个技术壁垒。

回想起走过的创新之路,他说:“创新是被‘逼’出来的。”唯有自力更生、刻苦钻研,靠中国人自己的智慧,才能实现从跟跑到领跑的跨越。

“前30年打基础,从‘铁匠’转到光学仪器,后30年专研型号。”王家骐说,光机所是个大学校,前30年在光机所学习、生活这段时间特别好,想学什么都有不同的老师教,自己的科研成就和光机电所分不开。

2005年,王家骐当选中国科学院院士,但他未有丝毫松懈,仍坚持每周工作六天,带领青年团队攻坚新技术。他说,作为一名院士,更要甘为人梯,培养后辈,在完成国家重大任务的同时,为国家安全与社会进步持续贡献力量。

除了科研,王家骐还连续多届担任全国人大代表,积极建言献策,深入中小学及公众讲坛开展科普,履行社会责任。

他总结自己主要做了三件事:研制系列导弹光电瞄准仪、攻坚航天光学遥感器为“神舟”装上“中国眼”,以及倾力培养青年人才,鼓励他们为新时代贡献创新力量。

展望未来,他希望视觉光电技术能与AI深度融合,赋能机器人发展,提高机器人的功能,继续推动科技向前发展。王家骐以行动诠释着勇于创新、坚持创新的信念,用不懈努力探寻科技发展的前沿,中国科技的未来必定是星辰大海。

上一篇:党建引领基层治理的“车城”实践

- 江苏发布中秋国庆高速公路出行服务指南2025/09/27

- 中国工商银行与苏州市委市政府举行工作会谈2025/09/27

- 南京建邺南湖记忆三期开街 打造沉浸式老城生活2025/09/27

- 南京农业嘉年华主场活动在高淳开幕 8个农业项目2025/09/27

- 南京河西中央科创区生态建设推进会举行2025/09/27

- 恒丰银行南京雨花支行开业2025/09/27

- 2025江苏中秋戏曲晚会在南京栖霞举办2025/09/27

- 江苏如东洋口港“洋太”集装箱航线开通2025/09/27

- 邮储银行江苏省分行系统打造主题特色支行2025/09/27

- 江苏无锡全方位构建领域党建工作有效路径2025/09/27

- 人民日报关注|长三角努力在中国式现代化中走2025/09/27

- 江苏“智改数转网联”成绩单公布 已提前完成“2025/09/27

- 10月1日江苏高速出口流量预计超490万辆2025/09/27

- 未来三天江苏多雷阵雨 气温波动不大2025/09/27

- “十一”起高峰时段自驾至南京中山陵需提前预2025/09/27

- 江苏 “体育 + 旅游” 融合发力 打造假日消费新2025/09/27

- 创新激活品牌 江苏老字号多元路径“出海”2025/09/27

- 南京固城湖螃蟹开捕2025/09/27

- 融资费用看得见 江苏全面推广“贷款明白纸”2025/09/27

- 江苏下达1.3亿专项资金赋能质量强省2025/09/27

- 江苏人工智能展团亮相第四届数贸会2025/09/27

- “菊海”铺富路 邮储润“菊乡”2025/09/27

- 《北京市公证行业社会责任报告(2005-2025)》发2025/08/22

- 怀柔宝山镇150亩稻田画亮相2025/09/17

- 国务院印发《关于全国部分地区要素市场化配置2025/09/13

- 中国村网选拔赛呼和浩特站挥拍2025/09/09

- 第十五届中蒙新闻论坛举办2025/09/20

- 广西加速锻造“新质”技能大军2025/08/26

- 北京认可163项国际职业资格2025/09/14

- 姹熼棬涓寰瀛愬疄楠屽ぇ绉戝﹁呯疆姝e紡杩愯2025/08/31

- 委内瑞拉启动军事演习应对美在加勒比海域军事2025/09/19

- 绛戠墷楂樿川閲忓彂灞曠殑鏅鸿兘鍩哄骇2025/08/29

- 鎴戝浗绉戝﹀跺彂鐜扮伀鏄熷瓨鍦ㄥ浐鎬佸唴鏍2025/09/05

- 国际观察丨加勒比海上的美国霸权主义阴霾2025/09/16

- 大胆迈步 放手去干(人民论坛)2025/09/12

- 8月份全社会用电量同比增长5%2025/09/24

- 前7个月江苏国企实现营收7219.9亿元 同比增长2.2025/09/09

- 碳市场助电力行业绿色转型2025/09/10

- 鍖楁捣闀挎姢闄╃粡楠岃幏鍏ㄥ浗鎺ㄤ粙2025/09/10

- 共建繁荣丝路 共创美好未来2025/09/26

- 自治区首例矿业权“双证”在包头落地2025/09/09

- 稀土交易迈入“指尖时代”2025/08/30

- 南京河西中央科创区生态建设推进会举行2025/09/27

- 业界探讨中文域名赋能数字品牌保护路径2025/09/10