预制菜产业高质量发展当跨“三重门”

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

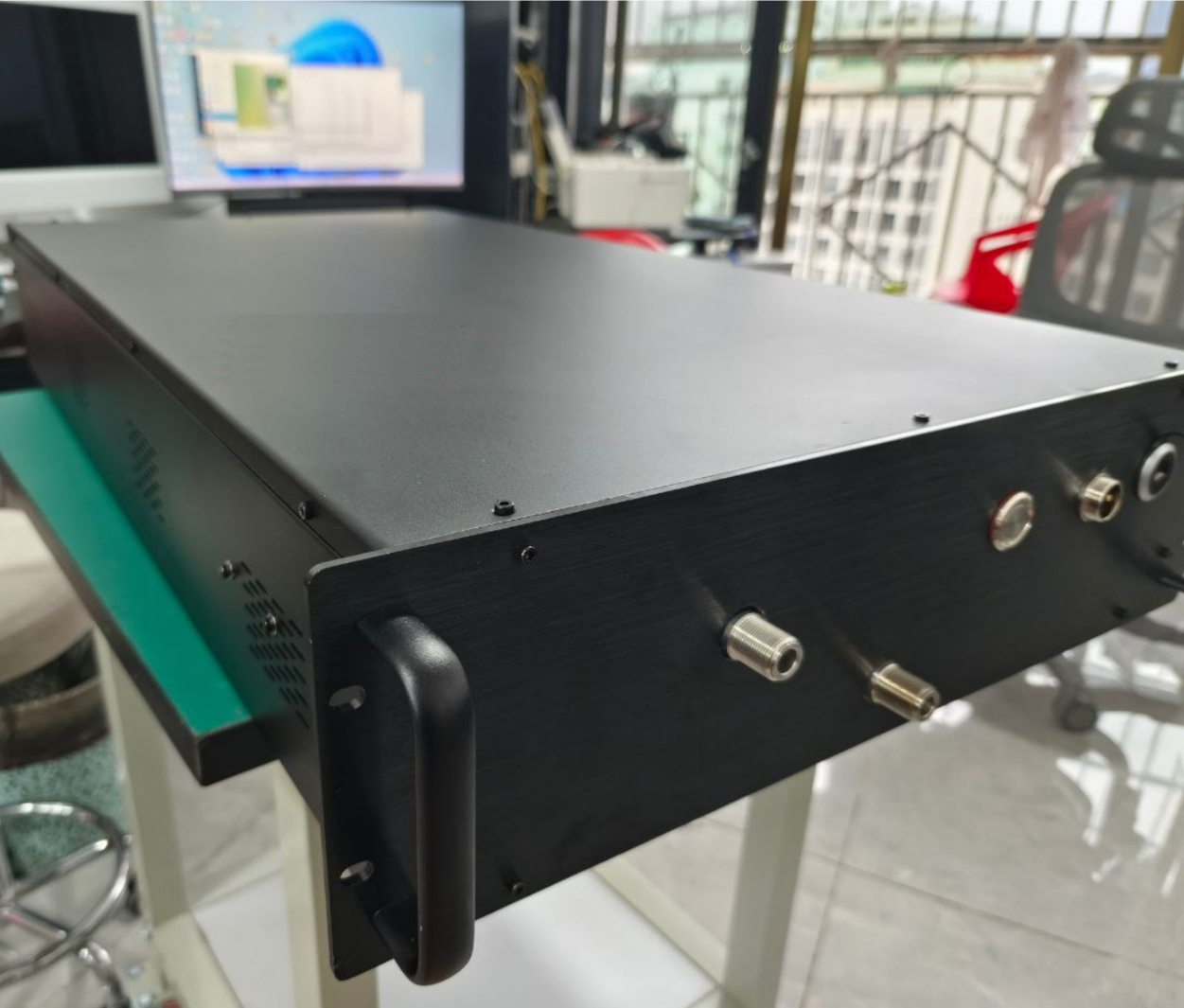

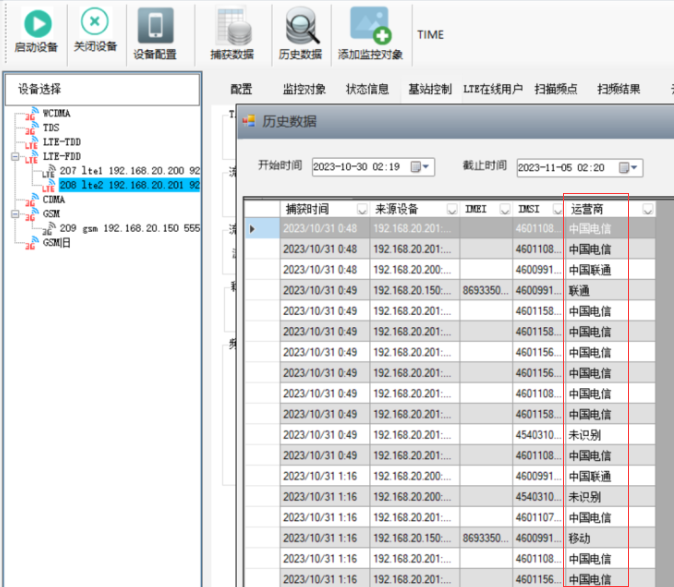

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

□ 本报记者 曲晓丽

近年来,预制菜产业作为推动农业与消费深度融合、促进食品工业转型升级的重要引擎,迎来爆发式增长。在经历快速扩张之后,行业正步入从“量的增长”转向“质的提升”的关键阶段。实现预制菜产业的高质量发展,已成为政策制定者、行业企业以及广大消费者的共同目标。政策的精准引导、标准的严格规范、消费者认知的理性提升,正共同构筑起推动产业健康、可持续发展的核心动力。

政策引领:

为行业明确发展路径

2023年,预制菜首次被写入中央一号文件,文件明确提出“培育发展预制菜产业”。近两年,各地政府工作报告中也频频出现“预制菜”这一关键词。从中央到地方,一系列政策为预制菜产业划定发展航道、注入新动能,推动其迈向规范发展。

国家层面政策定调清晰。商务等部门将预制菜视为促进消费升级、助力乡村振兴的重要抓手,积极鼓励行业推进研发创新与品牌建设。2024年3月,国家市场监督管理总局、商务部等6部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,首次在国家层面明确预制菜“不添加防腐剂”的基本原则,并对原料、加工、贮存等环节提出基本要求,为行业设立了明确的规范边界。

各地政府也结合资源禀赋,推出针对性举措。广东、山东、福建等产业大省积极建设预制菜产业园区,通过财政补贴、税收优惠等措施支持企业发展,并组织企业“抱团出海”开拓国际市场。

广东作为预制菜产业先行者,自2021年起积极布局,率先设立线上销售专区;2022年,在省级现代农业产业园推荐名单中,有11个园区聚焦预制菜领域;同时,广东还推出了《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》,进一步夯实政策基础。

政策合力为预制菜产业构建了健康、有序的发展生态。以广东为例,艾媒数据显示,今年1—6月,广东预制菜产业规模突破960亿元,在全国的占比为13.7%,同比增长超28%;预制菜企业约8000家,在全国的占比为11.9%。目前,广东省15个省级预制菜产业园已形成“多点开花、各具特色”的产业格局,佛山大盆菜、汕头牛肉丸、湛江金鲳鱼等地方特色预制菜产业集群初具规模。

科学视角:

还原预制菜的营养真相

“很多人对预制菜存在误解,认为它必须依赖大量防腐剂保鲜。”福建武夷山嘉乐食品有限公司市场部负责人吴思成向国际商报记者表示,现代预制菜通过冷冻、冷藏等贮存条件和杀菌技术实现保鲜,因此并无添加防腐剂的必要。

据吴思成介绍,公司在原料采购、包装和微生物管控等方面建立了严格标准,实现了产品一品一码全程可追溯,并配备化验室,从感官指标到微生物指标实施出厂前综合检测。

中国农业大学食品学院副教授朱毅对国际商报记者指出:“很多人担心预制菜含有添加剂、不够新鲜,但其实现代食品科技已有效解决了这些问题。”她解释说,锁鲜技术如零下40℃急冻可瞬间锁定食物水分与营养,相当于按下“保鲜暂停键”,解冻后口感与新鲜食材相差无几;超高压灭菌、巴氏杀菌等工艺可替代部分防腐剂,在延长保质期的同时保障食品安全;全程温控追溯的冷链物流系统,则如同为食品配备了“专属保镖”,确保其在流通过程中不变质。

“预制菜是食品工业进步的便捷产物,并不可怕。”朱毅强调,“预制菜能否被广泛接受,关键在于三点,即国家标准普及落实、商家主动公开工艺信息、消费者学会科学鉴别。”

标准护航:

为安全与营养设立“硬约束”

在标准体系建设方面,各级相关部门正在积极推进。由国家卫生健康委员会主导的《预制菜食品安全国家标准》草案即将向社会公开征求意见;国家标准委正组织研制《预制菜术语与分类》,明确相关术语定义与类别划分;工业和信息化部已制定《方便菜肴》等6项预制菜相关行业标准计划。

地方层面同样动作频频。今年1月,广东省市场监督管理局发布《预制菜术语及分类》和《粤菜预制菜包装标识通用要求》两项省级地方标准。江西、大连、咸阳等地也出台了涉及预制菜冷链运输与配送技术的地方标准。此外,中国饭店协会、中国民族贸易促进会等团体发布了多项团体标准,为预制菜品质分级和生产质量管理提供依据。

值得关注的是,广东发布的《粤菜预制菜包装标识通用要求》聚焦消费者知情权与选择权,明确要求产品名称须标注“预制菜”或“预制菜肴”,标注原料投料量或成分含量,并注明食用及烹饪方法,以提升消费者体验,减少信息误解带来的投诉。

江南大学国家安全与绿色发展研究院院长陈红向国际商报记者介绍,该院牵头于2024年3月在全国团体标准信息平台发布了《预制菜 标准体系建设通则》《预制菜 术语和分类指南》《预制菜 分级评价规范》三项团体标准,进一步完善行业标准框架。

“作为生产企业,我们期待法规不断健全、标准持续完善、监管严格执行,只有这样才能淘汰不合规企业,为合规企业营造更加公平的市场环境。”吴思成表示。

(责任编辑:王婉莹)

下一篇:数智驱动世界旅游业向新发展

- 在世界制造业大会看机器人大显身手2025/09/22

- 约100种罕见病用药进医保!生命与希望在集结2025/09/22

- 中老铁路开行旅客列车超8万列2025/09/22

- 婴幼儿配方液态乳产品配方注册相关配套文件将2025/09/22

- 预制菜产业高质量发展当跨“三重门”2025/09/22

- 数智驱动世界旅游业向新发展2025/09/22

- 快递业服务能力升级助农鲜通达全国2025/09/22

- 半月跨三关,国际金价捅破天花板?2025/09/22

- AI大模型加速在中央企业落地2025/09/22

- 第22届东博会取得成果超700项2025/09/22

- 10月起境内民航客运将统一使用电子行程单2025/09/22

- 中国短剧如何圈粉全球2025/09/22

- 金观平:以优质农产品供给撬动多样需求2025/09/22

- 第八届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会开幕2025/09/22

- 第22届中国—东盟博览会闭幕2025/09/22

- 金价走高抑制印度市场需求2025/09/22

- 破解银发消费年龄歧视2025/09/22

- 人形机器人前景如何2025/09/22

- 无糖饮料会增加糖尿病风险吗2025/09/22

- 对症下药规范航空客运市场秩序2025/09/22

- 合力守护“舌尖上的安全”2025/09/22

- “强国有我 匠心筑梦” 第四届高科技企业管理技2025/09/22

- 内蒙古新增13台流动文化车助力基层文化服务2025/09/13

- 淮安清江浦区织密养老网 托起“夕阳红”2025/09/20

- 外交部:中方将继续深化同联合国合作 持续推进2025/09/19

- 第36届上海旅游节“经典活动季”开启,上新202025/09/08

- 向着新的伟大胜利,前进!2025/09/07

- 多家跨境电商平台“牵手”107个特色产业集群2025/06/11

- 第十五届中蒙新闻论坛在蒙古国举行2025/09/19

- 张靖皋长江大桥南航道北主塔建设高度超“百层2025/09/09

- 江苏10月底前全面提升重点场景移动网络质量2025/09/17

- 王伟中会见新加坡副总理兼贸易与工业部部长颜2025/09/07

- 鍏ㄧ悆棣栨惧叏棰戞甸珮閫熼氫俊鑺鐗囬棶涓2025/08/29

- 北京发布积水内涝黄色预警 提醒市民出行尽量避2025/08/04

- 扬帆2025/06/11

- 娣卞競2025骞村崐骞存姤锛氣滄柊鈥濆姩鑳芥寔缁2025/09/05

- 篮下角逐2024/10/30

- 企业微信5.0正式发布, AI新能力、一体化办公新2025/08/23

- 在世界制造业大会看机器人大显身手2025/09/22

- 第十五届中国—东北亚博览会圆满收官2025/09/05

- 全球安全倡议:建构新型安全理论的整体图景(2025/08/29

- 本轮强降雨期间北京消防营救被困群众1879人2025/08/04

- 榛勬渤瀹炵幇杩炵画26骞翠笉鏂娴2025/08/13

- 探索科技成果转化 上海孵化"AI+气象"服务产品2025/09/17