全谷物食品“出圈”面临三重门

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

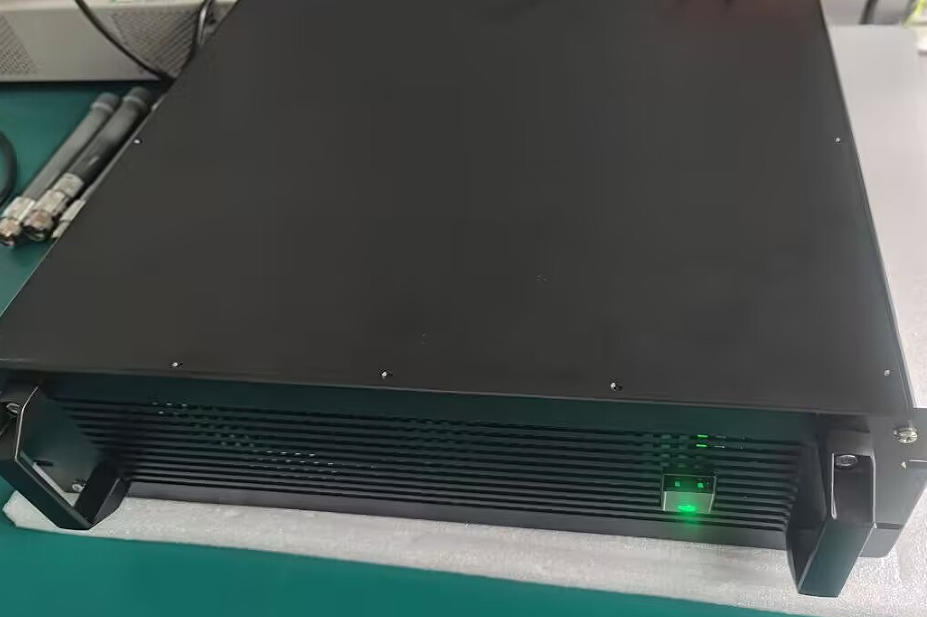

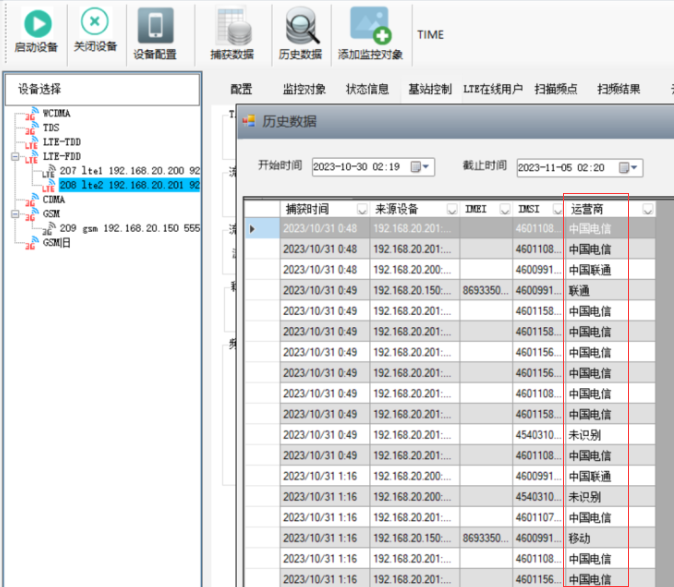

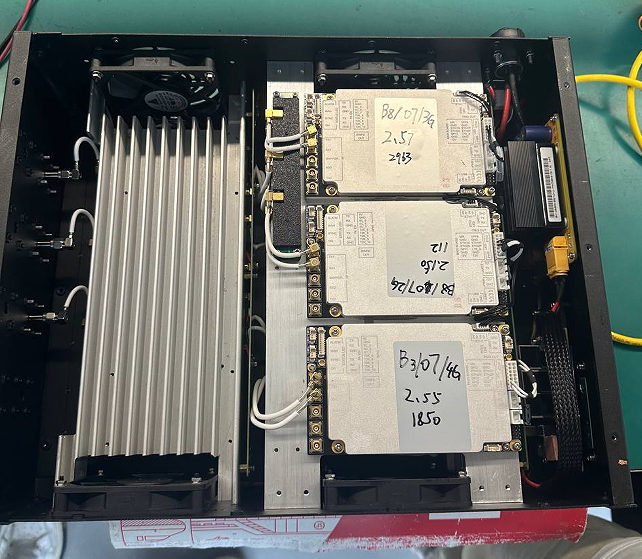

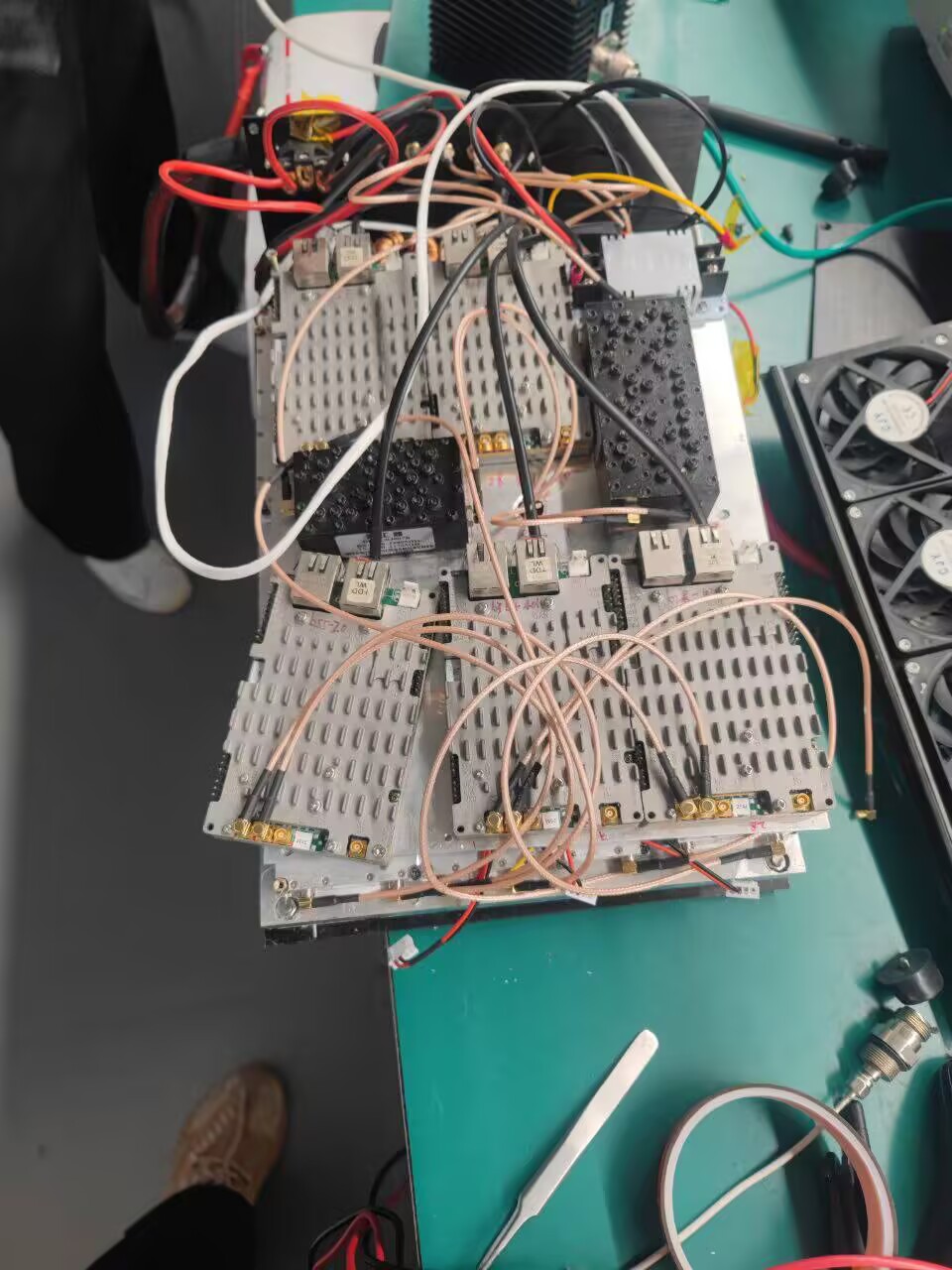

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

【深瞳工作室出品】

采写:本报记者 马爱平

策划:刘 恕 李 坤

“最近看了相关科普,了解到全谷物更健康。”为此,今年中秋佳节,李女士特意选购了一些全麦月饼。“既能吃出节日气氛,也不用担心热量超标。”她说。

全麦面包、糙米米饭、糙米烧卖、荞麦面条……如今,主打健康牌的全谷物食品悄然兴起。

自去年国家发展和改革委员会、国家粮食和物资储备局等七部门联合印发《国家全谷物行动计划(2024—2035年)》(以下简称《行动计划》)以来,各地不断加强全谷物科学膳食宣传推广,因地制宜发展全谷物产业。

随着政策效应逐步释放,消费者对全谷物的接受度也持续提升。但我国全谷物消费仍在低位徘徊,全谷物消费占谷物消费的比例不足1%。而部分发达国家全谷物消费占比已达20%—35%,其中德国2021年人均全谷物日摄入量高达132.6克,在谷物消费中的占比达33.93%。

我国消费者对全谷物的认知程度如何?全谷物产业面临哪些瓶颈?科技如何为产业发展提供支撑?带着这些问题,科技日报记者进行了深入调查。

天然“营养素包”叫好不叫座

在一家超市零食区,全谷物“明星”产品琳琅满目:有机纯燕麦片采用低温烘焙工艺,膳食纤维含量达12%以上;高纤维燕麦采用零添加蔗糖配方,蛋白质含量显著高于普通燕麦;有机谷物轻养礼盒提供科学营养配比,专为控糖与健身人群量身打造……

“很多产品都标注了全谷物,但成分标注复杂,让人云里雾里。”消费者王女士拿着两款燕麦片反复对比,难以决定。

记者随机采访了几位消费者,多数人表示虽听说过全谷物,但说不清其确切定义。

“我们常见的谷物种类包括稻米、小麦、玉米、燕麦、谷子、高粱、青稞、薏仁米、大麦等。全谷物不是一个谷物种类概念,而是解剖学结构概念。”国家粮食和物资储备局科学研究院首席科学家谭斌说。

他解释道,任何一粒天然谷物都是一个有机生命体,由胚乳、胚及种皮三个部分组成。全谷物是谷物仅去除外壳等不可食用的部分后保留的完整果籽粒,拥有完整的胚乳、胚和种皮,出品率达到98%以上。而我们通常所说的精米与白面,仅保留了胚乳部分,出品率仅有65%—75%。

今年5月,国民营养健康指导委员会发布的“健康饮食、合理膳食”核心信息建议提出,成年人每天摄入全谷物50—100克,一日三餐中至少一餐有全谷物。

“全谷物最大限度保留了谷物中天然营养与活性物质,可有效降低心血管疾病、2型糖尿病、结直肠癌的发病风险。”谭斌表示,我国居民“隐性饥饿”问题突出,人均每日膳食纤维摄入量仅为推荐量的1/3,有待增加全谷物天然“营养素包”。

“究其原因,全谷物产品种类相对单一、口感比较粗糙,与消费者长期形成的‘精米白面’饮食习惯冲突,导致市场上全谷物产品的供给与消费者健康需求存在错配。”国家食品安全风险评估中心应用营养一室主任方海琴研究员认为,当前,提升全谷物食品的品质和口感是拉动消费“刚需”。

记者在市场调查时发现,某品牌全麦面包配料表显示,全麦粉占比仅20%,其余为小麦粉、麦芽糊精和糖浆,但仍以“全谷物营养”为卖点。

“这种标注模糊性源于我国尚未出台强制性全谷物食品标准,企业可自主决定是否标注含量及成分比例。”谭斌表示,美国食品和药物管理局(FDA)要求全谷物含量占比51%以上的产品才能使用相关健康声明,如“富含全谷物”。我国2025年《全谷物食品通则》团体标准已明确全谷物含量不小于25%可标注,并分100%、50%+、25%+三级,但非强制性标准。

方海琴表示,目前,我国缺乏包括全谷物产品标准、检测技术与标识等方面的全谷物食品标准体系。

一个典型的例子是杂粮挂面行业,其现行的国家标准仅适用于以小麦粉为主的产品,对于杂粮挂面应该含有多少杂粮、品质如何界定,都没有统一的规定。这导致企业在研发和生产时缺乏明确的指引。

此外,企业在生产中还面临着全谷物食品保质期短、不易储存的难题。

“全谷物富含不饱和脂肪酸、生物酶等,易氧化变质,储藏保鲜成本高。”中国农业科学院农产品加工研究所研究员王丽丽表示,保质期短是全谷物食品开发亟待突破的技术难点。

技术突破解“难吃”“难存”之困

口感不佳是许多消费者对全谷物的印象,甚至有人直呼“难以下咽”。

“起初,我们研发的全麦系列产品因保留麸皮导致口感粗糙,消费者退货率较高。同期推广的糙米产品,也因消费者嫌烹饪麻烦,上货率低,企业陷入了‘生产越多亏损越大’的困境。”同福集团股份有限公司技术副总王成祥说。

为走出困境,同福集团联合中国农业大学、江南大学等科研机构,通过超微粉碎、酶解、发酵三大核心技术突破,破解全谷物食品口感粗糙、风味寡淡的行业难题,让产品口感更细腻且保留了维生素和矿物质。比如,通过酶解发酵技术生产的全麦面包,不仅解决了全谷物口感不佳的问题,还可降低血糖生成指数。

目前,多项提升全谷物口感的技术已得到推广并产生了显著效应。

国家粮食产业全谷物技术创新中心通过动态高压微射流技术,解决了全谷物燕麦奶口感粗糙的问题,同时保留了其健康功效。

武汉轻工大学研发的回添法工艺,将麦麸、米糠进行专门的加工处理后,按照科学的比例,回添至面粉、米粉中,制作出口感更好、质量更佳的全麦粉、糙米粉,消费者接受程度更高。

江南大学攻克了全谷物米制品加工共性关键技术,实现全谷物米制品蒸煮时间降低22.3%,硬度降低20.6%,食味值提升32.1%。

因产品储藏稳定性差,保鲜期较普通谷物缩短40%,导致仓储成本增加20%以上,中粮东莞粮油工业有限公司的全谷物生产曾经面临发展瓶颈。

针对保质期短的问题,中粮营养健康研究院东莞分院研发了全谷物保鲜技术,通过对全谷物进行灭酶、抗氧化处理,降低脂肪酸氧化速度,延长产品货架期。

此外,全谷物横切技术可将燕麦米、黑米等切成小段,不仅破解了“难煮难消化”问题,货架期也从两周延长至半年。

“以前加工的全麦粉或者糙米,在高温季节可能一两个礼拜就‘酸败’了。现在有了新技术延长保质期,全谷物食品的品质更稳定。”谭斌表示。

研究发现,不同品种的谷子粉在抗酸败特性上存在显著差异。王丽丽认为,解决全谷物产品的保质期问题,未来的研发还需聚焦抗酸败品种选育与精准调控。“比如,针对脂肪氧化,可以通过选育抗酸败的专用品种,并深入研究脂质水解与氧化的具体机制,开发相应的活性抑制调控技术,从源头上延缓品质劣变。”

一些企业正在研发推广绿色、高效的物理保鲜技术。“例如,脉冲磁场技术已被证实能在不添加化学防腐剂的情况下,有效抑制淀粉回生,提升米制品的冻融稳定性,从而延长货架期并维持良好口感。”王丽丽说,超微粉碎、稳态化技术等加工手段在改善口感、延缓变质方面展现出潜力,推动这些技术在产业链中的应用集成,是提升全谷物产品稳定性的关键。

除了改进全谷物加工技术,企业和科研机构还开发即食型全谷物产品,满足消费者多样化需求。

国家粮食和物资储备局科学研究院通过挤压物理改性等加工技术,研制出全谷物青稞全麦脆、膨化球、三角片及早餐谷物等系列方便食品,货架期为12个月。

加强体系建设助产业升级

我国拥有丰富的谷物资源,但全谷物产业发展目前尚处于起步阶段。谭斌表示,我国全谷物企业规模普遍较小,产业集中度低,市场竞争力不强。尤其在加工环节,全谷物加工技术和装备相对落后,产品附加值低。

数据显示,部分杂粮企业通用加工设备因适配性差导致损耗率高,初级加工产品占比超95%,高附加值产品不足5%。

《行动计划》明确,到2035年,形成链条完整、结构合理、供需适配、持续升级的全谷物产业发展格局。

谭斌认为,当前最重要的任务就是打通全谷物供给端到需求端的堵点,改变消费者“不愿吃、不愿买”,企业“不愿产”的局面。在加强多渠道、多主体、多场景的全谷物科普宣传的同时,生产更多符合消费者需求的全谷物新产品。

“推动产学研结合,加强共性技术研究,是提升产品供给侧能力的重要途径。”谭斌建议,聚焦全谷物加工中的共性技术难题,如保质期、麸皮细化、酶解发酵、营养保留等问题,加大研发投入并推动技术转化。

《行动计划》明确提出,培育优质全谷物产业集群,鼓励建设全谷物产业发展园(区),并通过财政资金支持产业链协同创新。

为此,谭斌建议,由政府主导建立全谷物产业协同创新平台,整合科研机构、龙头企业和地方资源,推动产业链上下游联动发展。通过税收优惠、研发补贴等政策扶持,培育具有核心竞争力的全谷物加工龙头企业,形成规模化、集约化的产业集群。

谭斌举例,同福集团通过“产学研+产业园区”的模式,已在石家庄现代食品产业园(栾城)形成示范效应,推动产品附加值提升,带动区域全谷物产业升级。

河南工业大学通过产学研联合攻关,集成小麦后熟调控、麦麸膳食纤维改性等技术,创建了小麦产后加工及副产物高值化利用关键技术体系,推动产业链向精深加工延伸。

标准是引导全谷物产业发展的重要因素。《行动计划》提出,加快全谷物各类国家标准、行业标准制修订,鼓励制定全谷物团体标准或企业标准。

在今年9月发布的《国家全谷物行动计划(2024—2035年)兰州宣言》中,全行业呼吁要“构建科学标准体系,夯实产业发展基础”,并积极参与全球谷物标准制定。

一些地方已经开始了探索和实践。湖北省创新实施“谷六条”政策,建立感官评价、营养指标双维度分级机制。山东省制定《山东饺子用小麦粉》要求全谷物含量不小于30%方可使用专用标识,并建立从原料种植到产品加工的全链条分级追溯体系。

方海琴建议,我国可以参考国际相关全谷物标识标准,建立全谷物标准与分级体系,提高全谷物产品的市场辨识度和消费者信任度。

“加快通过市场机制构建权威、科学的全谷物认证体系。”谭斌表示,全谷物不仅是健康选择,更是粮食安全与可持续发展的关键一环。以科技赋能产业、以政策引导需求,推动我国从“吃得饱”向“吃得好”跨越。

(责任编辑:王婉莹)

下一篇:使用商品条码消费品达2.3亿种

- 7个国家数字经济创新发展试验区将推出158项改革2025/10/16

- 一场新质生产力与智能制造结合的贸易盛会2025/10/16

- 政策效应持续显现,消费市场运行总体平稳2025/10/16

- 全谷物食品“出圈”面临三重门2025/10/16

- 使用商品条码消费品达2.3亿种2025/10/16

- 国产EDA,到底带来怎样的惊喜2025/10/16

- 中国船舶工业加速驶向世界前沿2025/10/16

- 新型储能:技术多元并进 规模世界第一2025/10/16

- 私域直播购物,“银发族”权益如何护2025/10/16

- 9月核心CPI重回1%,透出哪些信号?2025/10/16

- 商务部回应中方在世贸组织起诉印度电动汽车及2025/10/16

- 把文博展览变成“高质量数据资产”2025/10/16

- 不想被直播卖货坑?记住这些知识点2025/10/16

- 写在第45个世界粮食日到来之际2025/10/16

- AI“破圈”更需“破壁”2025/10/16

- ESG报告涉嫌“漂绿” 舍得酒业扩产狂飙陷“土2025/10/16

- 手机AI智能体正在撬动智能经济“新蓝海”2025/10/16

- 央企谱写能源转型“中国方案”2025/10/16

- 拥抱人工智能 深化全球战略布局2025/10/16

- 打造AI大模型“体检中心” 助力行业健康发展2025/10/16

- 酱酒市场“傍茅台”虚假宣传乱象调查2025/10/16

- 电动汽车充电服务能力“三年倍增”2025/10/16

- 3200件设计新品彰显科技硬实力2025/09/23

- 国庆档全国超18亿元票房 江苏贡献1.8亿元2025/10/10

- 台风“桦加沙”将袭 广东提前做好巨灾防御准备2025/09/21

- “十四五”规划纲要确定的102项重大工程涉交通2025/10/12

- 2025“新生万物——中国非遗与当代设计展”在米2025/10/06

- 暑期的团聚有爱更有新体验2025/08/23

- 绿色与智慧同行:云南伊利工厂展现全球乳业新2025/09/21

- 鐗㈣颁娇鍛戒换鍔 鎶婃彙鏃朵唬瑕佹眰 浠ヨ蛋鍦2025/09/29

- 姹熼棬涓寰瀛愬疄楠屾e紡杩愯2025/08/29

- 守好国资“家底”,江苏开展国有资产监督体系2025/08/28

- 黄河内蒙古段河道治理工程可研报告获国家发展2025/09/09

- 信长星在生态环境部南京环境科学研究所调研2025/08/28

- 骞磋交缇や綋涓衡滃畠缁忔祹鈥濇敞鍏ユ洿澶氭2025/08/29

- 《习近平谈治国理政》第五卷英文版推介会在法2025/10/15

- 河北省多举措支持受灾脱贫地区应对洪涝灾害影2025/09/03

- 河北省丰收节主会场活动落地石家庄元氏 四大主2025/09/14

- 8000多人中选出10人 美国新一批宇航员亮相2025/09/24

- 前8个月京津冀出口总值同比增长4.3%2025/10/02

- 已辞职的法国总理受命与各政党展开“最后谈判2025/10/07

- 谋求转型 古越龙山上半年业绩承压2025/10/13

- 坚守媒体使命 推动互联互通2025/09/17

- 假期搭乘特色公交 尽享邕城美景美食2025/10/03