“中国之行让我看见了现代化的另一种可能”

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

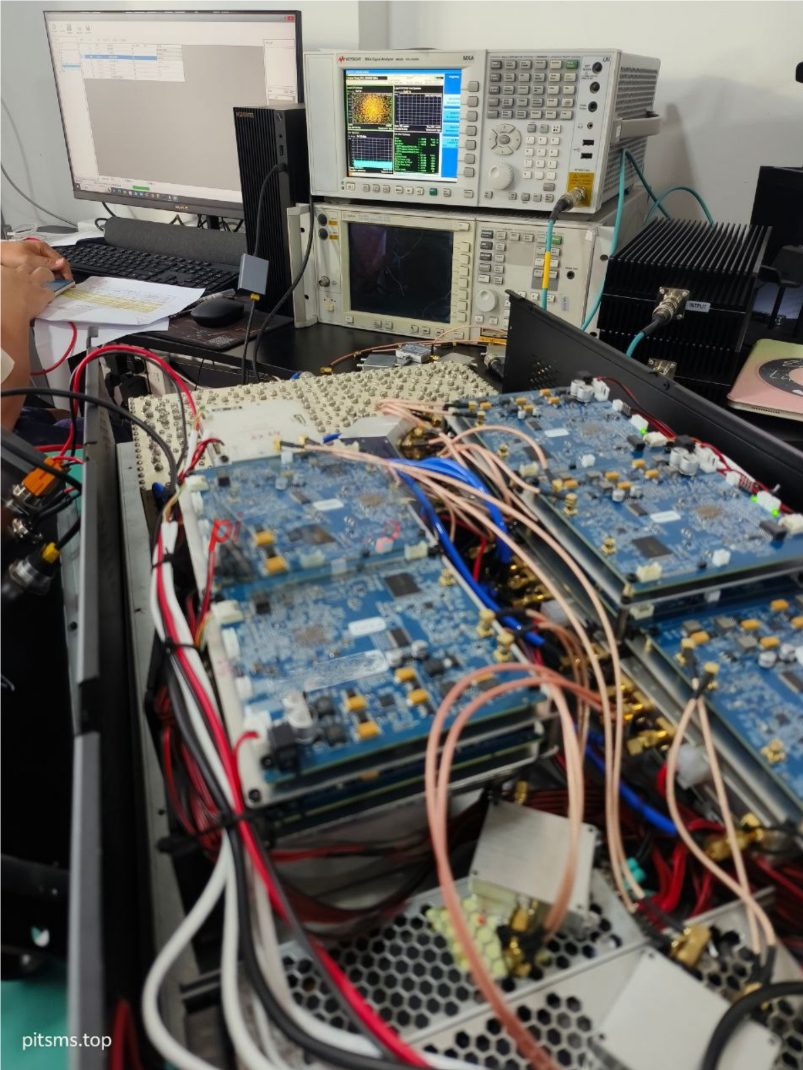

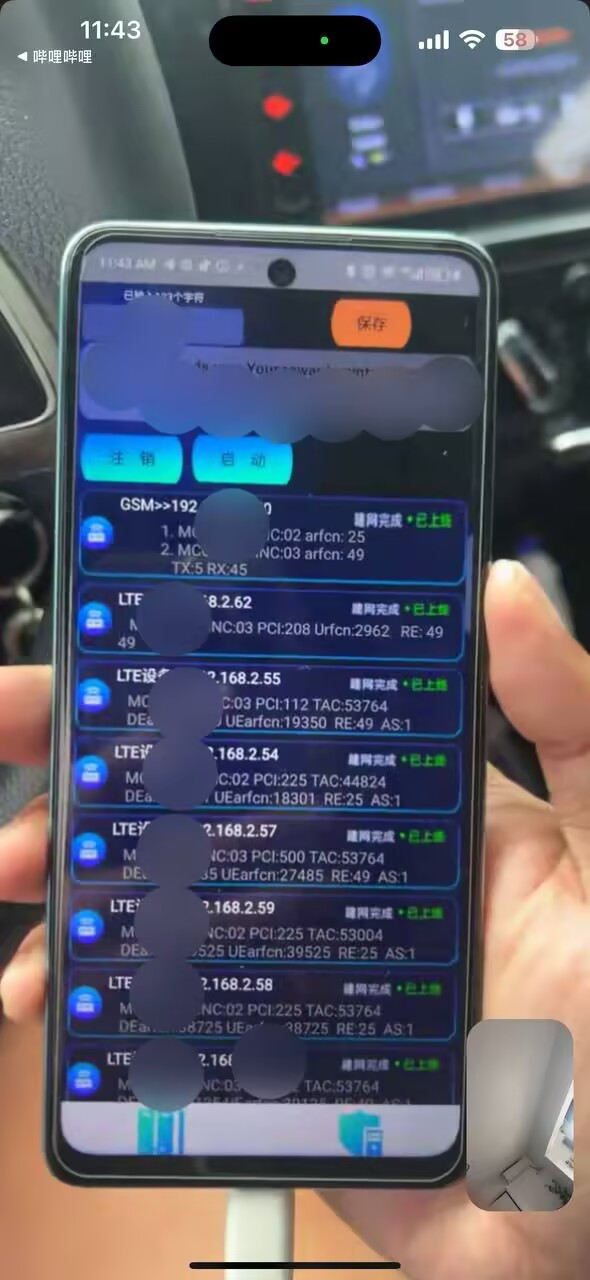

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

今年6月22日至7月9日,我有幸通过厄瓜多尔政府与中国政府合作的“共同奖学金”项目,踏上了期盼已久的中国之旅。对我来说,这不仅仅是一次出国交流,更是一次梦想的实现。长期以来,中国在我心中就是“未来的国度”——一个以科技创新、经济腾飞和长远规划而闻名的国家。而当我真的走进这片土地时,中国带给我的感受远远超出了想象。

初到北京,我立刻被城市的秩序、干净的街道、守规矩的市民以及随处可见的科技应用所震撼。扫码支付、智慧出行、井然有序的公共服务,这些都验证了我对“中国式未来社会”的设想。更让我惊喜的是,在这样一座充满现代感的大都市里,传统文化依然鲜活,古老与现代并行不悖。

登上长城是我此行最震撼的时刻之一。亲眼站在这条延绵的巨龙之上,触摸那斑驳的砖石,心中油然而生的敬畏难以言表。这不仅是中国的象征,更是人类文明的奇迹。相比之下,颐和园带给我的是另一种宁静与诗意。湖水清澈,荷花盛开,亭台楼阁与自然浑然一体。让我意外的是,园中有不少身着传统服饰的游客,他们的优雅与色彩让人仿佛穿越了时光,置身于历史长河之中。现代都市与古老文明,就这样在一呼一吸之间实现了和谐共存。

在与专家学者交流的过程中,我愈发感受到中国式现代化的独特之处。最打动我的,是他们那种“着眼长远的战略规划”。中国的发展从不依赖偶然或临时起意,而是有一套跨越数十年的整体设计。每一项工程、每一项政策都体现出连贯性与执行力。在中国,我看到的是“说到做到”的连贯性。

另一点让我感触颇深的是,中国式现代化的本质并不仅仅是高楼林立和科技繁荣,而是将“经济发展与社会包容”结合在一起。安全、稳定与民生,是支撑发展的基石。尤其让我敬佩的是,中国在短短几十年间让8亿人摆脱了贫困。这一成就并非单靠经济数字堆砌,而是通过教育、就业、社会保障等系统性措施,真正把人民放在了国家战略的中心。

站在中国大地上思考这些,我深切明白:脱贫并非不可能,只要有政治意志、政策延续和社会包容,拉美国家同样能够实现跨越式发展。对我所在的厄瓜多尔而言,这是一个明确的启示。

除了宏大的发展成就,我也沉醉于日常生活中的点点滴滴。比如北京的丝绸市场和珍珠市场,那里人声鼎沸、色彩斑斓,商贩们热情幽默、精明干练。与他们讨价还价不仅充满乐趣,也让我感受到中国人骨子里的勤奋与智慧。起初我对“砍价”颇为拘谨,但在那几天的锻炼后,我竟然学会了灵活周旋,如今回到厄瓜多尔也能派上用场。

此行另一让我印象深刻的地方是浙江省安吉县。安吉被称为绿色生态之城,既有现代化的设施,又保持了人与自然和谐共生。在酷热的天气里,满眼青翠的竹林与清新的空气令人心旷神怡。安吉向我展示了什么叫“绿色发展”,也让我明白现代化并不意味着牺牲环境,而是可以与可持续发展相辅相成。

和来自拉美各国的记者朋友们交流时,我们都有一个共同的感受:中国远比想象中更亲近、更真实。以前在我们的报道或印象里,中国是一个遥远而庞大的“东方巨人”;而当我们亲身走近后,发现这里的发展路径、社会治理和文化智慧,其实都能给我们提供借鉴。中国不再只是新闻里的抽象符号,而是一个鲜活的、值得学习的现实榜样。

未来,如果再有机会,我希望能更深入地走进中国,了解中国在科技、教育、政治和社会领域的经验。作为一名传媒工作者,我觉得有责任把这些故事真实地讲述出去,让更多人理解一个立体的中国。这样的交流不仅能拉近厄中两国的距离,也能帮助我们的国家找到新的发展启示。

中国之行让我看见了现代化的另一种可能:既有钢筋水泥的挺拔,也有文化传统的温润;既有高速发展的奇迹,也有民生福祉的保障。中国让我明白,进步从来不是偶然的馈赠,而是一个国家、一代代人长期奋斗与坚守的结果。

这段经历将永远留在我的记忆中。它让我更加相信,无论我们身处何地,人类共有的情感与价值是相通的:家庭的温暖、友情的真挚、对美好生活的追求。正是这些,把看似遥远的中国与我的故乡厄瓜多尔紧紧相连。

(作者是厄瓜多尔可持续世界基金会传播总监;人民网记者 谢佳宁译)

下一篇: “天涯共此时”广西中秋文艺演出在悉尼举

- 《世界记忆 和平愿景——约翰·拉贝等德国人士2025/09/30

- 中国驻肯尼亚大使馆举行庆祝中华人民共和国成2025/09/30

- 外国记者“零距离”感受中医药文化2025/09/30

- “音画贵州·非遗之韵”文旅推介会在伦敦举行2025/09/30

- 外媒打卡中国日常,每一帧都是特别的遇见2025/09/30

- “2025年中孟智库论坛”在云南昆明举办2025/09/30

- 时尚福田再登巴黎时装周 展示中国原创设计魅力2025/09/30

- 联合国成立80周年:共同捍卫真正的多边主义2025/09/30

- 杂技之乡迎世界 沧州吴桥上演“无界”奇技2025/09/30

- “重庆对话雅典“城市文明对话活动在雅典举行2025/09/30

- 2025中意时尚峰会在米兰举行2025/09/30

- 中国赴南苏丹(瓦乌)维和工兵分队圆满完成联2025/09/30

- 云聚 “一带” 灵感,看尽“一路”风光2025/09/30

- “中国之行让我看见了现代化的另一种可能”2025/09/30

- “天涯共此时”广西中秋文艺演出在悉尼举2025/09/30

- 澳大利亚新州中国留学人员国庆中秋晚会在悉尼2025/09/30

- 中国赴南苏丹(瓦乌)维和医疗分队 赴当地难民2025/09/30

- 中国驻朝鲜使馆祭扫顺安中国人民志愿军烈士陵2025/09/30

- 中国驻圣保罗总领馆举行庆祝中华人民共和国成2025/09/30

- 中国驻累西腓总领馆举行庆祝中华人民共和国成2025/09/30

- 巴基斯坦部长:巴中友谊始终如“春日”般蓬勃2025/09/30

- 中国驻美国大使馆举行庆祝中华人民共和国成立2025/09/30

- 信长星主持召开设区市座谈会2025/09/20

- 学习贯彻习近平总书记重要贺信回信精神 研究部2025/09/13

- 什刹海文化旅游推广活动“当民乐遇见国潮”音2025/09/19

- 财政部:中央财政五年安排对地方转移支付近52025/09/13

- 孙绍骋在内蒙古大学调研座谈2025/09/09

- 内蒙古加强住建领域安全生产工作2025/09/09

- 骞胯タ涓灏忓﹀湴鏂硅剧▼鏁欐潗銆婂.缇庡箍2025/09/10

- 江苏低空经济产业规模近300亿元 综合实力居全国2025/09/17

- 高价值创新成果专利转化推介会举行2025/08/30

- 江苏大中小学师生同上一堂思政大课2025/09/20

- 研究显示热带地区植树对改善气候效果更佳2025/09/13

- 江苏:扎实做好对口援藏工作 高质量编制“十五2025/08/28

- 南京建邺南湖记忆三期开街 打造沉浸式老城生活2025/09/27

- 上海公布新一批食品安全社会监督员2025/09/19

- 长春农博会:领略“世界风情” 共赏农业硕2025/08/18

- 江苏划定4570个生态环境管控单元2025/09/17

- 全球首个2000伏特 光伏实证认证基地落地海南2025/09/25

- 瞄准情绪赛道 浦东美术馆奥赛展文创店大排长龙2025/08/30

- 第五届“东亚-拉美地区研究伙伴对话”国际会议2025/09/11

- 第二十四届中国上海国际艺术节10月17日起举行2025/09/28

- 淮安清江浦区织密养老网 托起“夕阳红”2025/09/20

- 中药生产监督管理专门规定发布2025/09/15