洪堡零碳论坛主席、中国国际碳中和经济研究院

![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250924/1KW0205UVF-13439_lit.jpg)

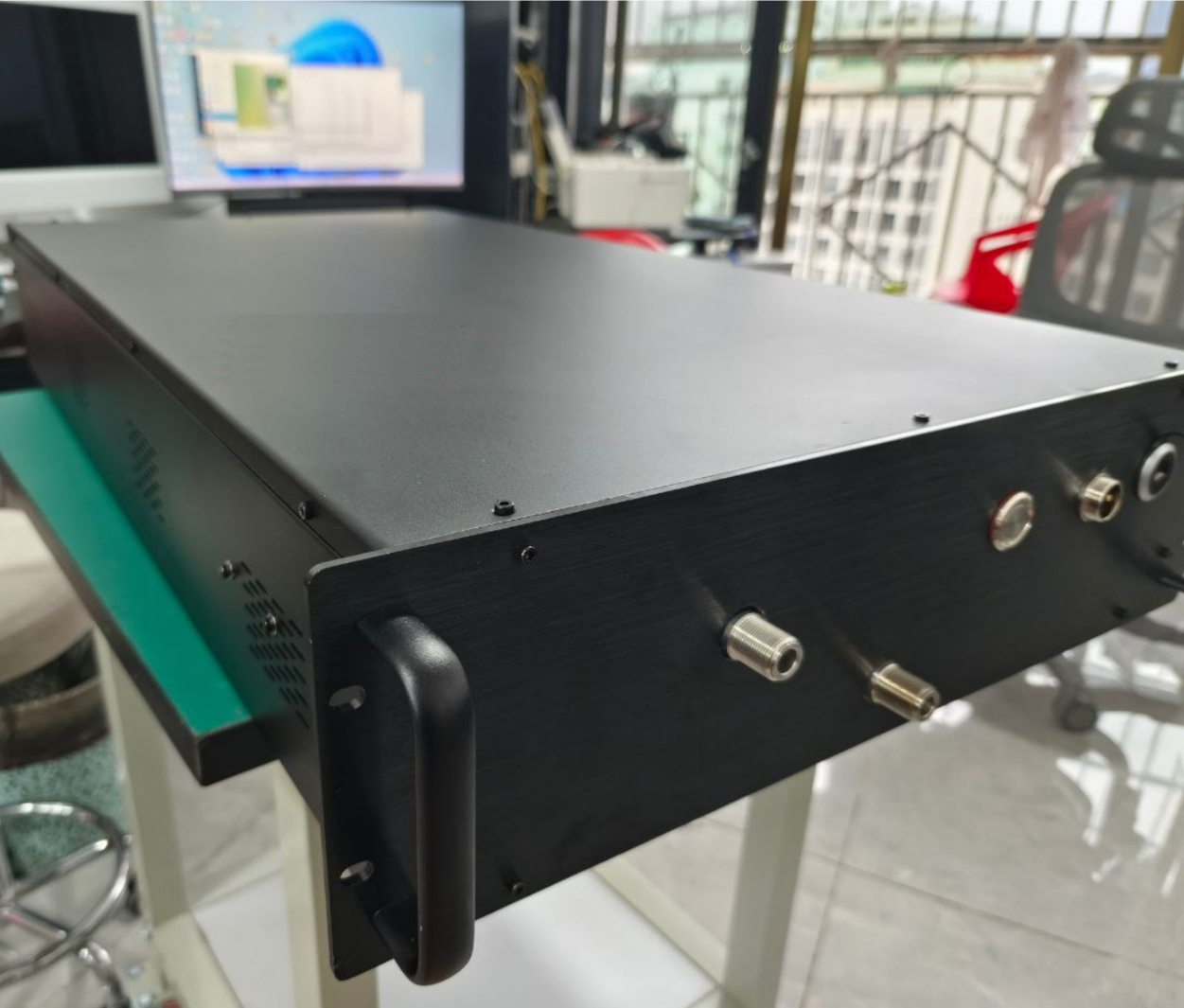

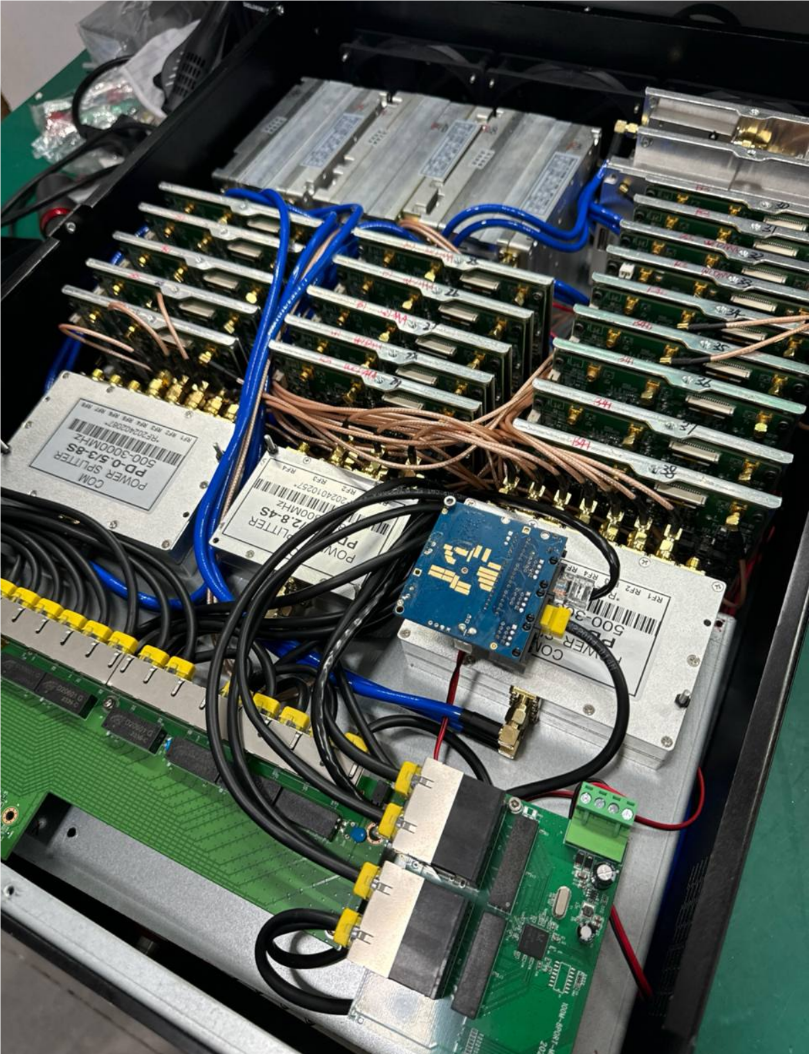

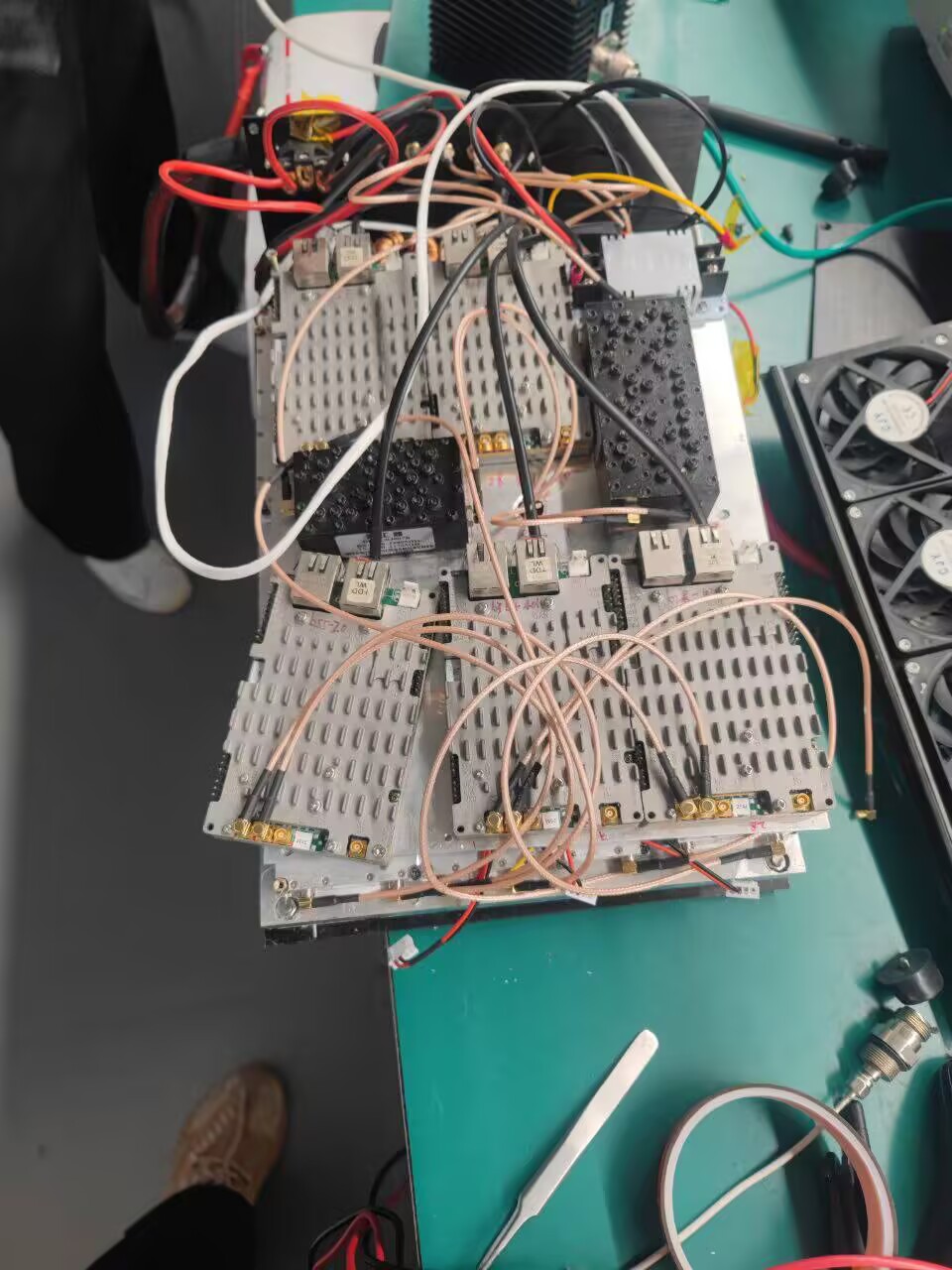

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

9月21日,以“构建绿色产业生态 共创零碳园区未来”为主题的2025零碳学术研讨会暨第三届洪堡零碳论坛在山东威海举行。洪堡零碳论坛主席、中国国际碳中和经济研究院院长蒋庆哲在接受记者采访时表示,当前中国零碳园区正处于“政策落地、实操推进”的关键阶段,在政策支持与技术创新的双重驱动下稳步发展,但同时也面临诸多挑战,需通过系统性路径破解难题,未来有望形成 “东西部相互引领,各类园区梯次跟进”的发展格局,为全球零碳转型贡献中国方案。

零碳园区是指通过规划、设计、技术、管理等方式,使园区内生产生活活动产生的二氧化碳排放降至“近零”水平,并具备进一步达到“净零”条件的园区。

“从政策演进与实践进展来看,我国园区零碳发展经历了‘早期探索—孕育发展—重点推进’的阶段性演进过程。”蒋庆哲向记者表示,在国家层面先后推出生态工业示范园区、循环化改造示范园、低碳、绿色工业园区及绿色产业示范基地等多类试点,进而从“小切口”协同降碳减污,到系统治理全面铺开。

关键政策节点的密集落地,标志着这一阶段的到来:2024年中央经济工作会议首次提出“建立一批零碳园区”,2025年3月政府工作报告提出,“建立一批零碳园区、零碳工厂”,2025年7月,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等三部门印发《关于开展零碳园区建设的通知》,为零碳园区建设绘制出一幅清晰的“路线图”。

“但不容忽视的是,我国零碳园区建设虽取得初步进展,实操过程中仍面临六大核心挑战。”蒋庆哲坦言,具体包括制度性障碍待破除、零碳产品配套政策滞后、投融资渠道覆盖面有限、市场化路径不清晰、评价标准不统一、新能源与可再生能源应用受限,这些问题需通过系统性策略逐一破解,才能保障零碳园区建设顺利推进。

针对上述挑战,蒋庆哲提出六点建议:一是破解制度堵点,操作中推行“横向协调、纵向规范”,探索零碳项目“一个窗口”审批制度;二是聚焦零碳产品核心,支持电动汽车、锂电池等关键装备发展,提升绿色供给能力;三是完善评价标准,将碳排放强度、能源效率、绿色技术应用与生态环境保护等纳入核心指标;四是拓宽投融资渠道,鼓励社会资本参与;五是探索市场化路径,构建“动态碳资产池”,创新“碳收益预售+远期合约+碳期权”机制;六是加速新能源和可再生能源利用,因地制宜发展绿电直连、氢电耦合开发等模式。

“零碳园区的发展唯有实现理论与实践的深度融合,才能为零碳园区的科学规划、高效运营以及持续创新筑牢核心支撑。”蒋庆哲说,三届洪堡零碳国际论坛通过深入研讨,既总结出“三端发力、五大抓手”、“全生命周期碳管理”等系统理论,又汇集了鄂尔多斯“风光氢储一体化”模式、威海“能碳大数据平台”、德国EREF园区、丹麦卡伦堡生态工业园“产业共生”模式以及新加坡榜鹅数码园区的智慧能碳管理经验等中外鲜活案例,为零碳园区的科学规划、高效运营以及持续创新提供了理论和实现支撑。同时,论坛发布的《零碳园区—通向零碳未来的油气实践》、《中国低碳经济发展报告蓝皮书》、《中国光伏产业发展报告蓝皮书》以及《中国油气产业发展分析报告蓝皮书》等权威报告,为行业发展提供数据支撑与决策参考,并致力于推动建立统一、规范的零碳园区标准体系,以利于模式的复制推广和国际互认。

在蒋庆哲看来,零碳园区建设的核心在于探索一种可复制、可推广的区域低碳发展模式,这种模式不仅有助于推动区域层面的低碳发展,为全国范围的“双碳”目标实现提供有效支撑,同时也为全球气候治理贡献了中国方案,有助于推动国际气候议程中的多边合作。他以鄂尔多斯零碳产业园为例表示,作为全球首个大规模零碳产业园,该园区依托“风光氢储一体化”模式,围绕电池产业链搭建增量配电网,实现高比例绿电直供:满负荷运行时绿电占比已超50%,计划2025年提升80%,为高耗能园区绿色转型提供了极具参考性的实践路径。

展望未来,蒋庆哲分析认为,中国零碳园区将形成“东西部相互引领,各类园区梯次跟进”的发展格局,整体呈现“稳步加速、差异协同”的态势。未来3-5年,重点试点园区将完成从“近零碳”向“零碳”的关键跨越;未来10年内,传统高耗能园区也将通过系统化改造实现零碳目标。

“零碳园区正成为中国实现‘双碳’目标的核心载体之一,不仅推动中国绿色发展迈向新台阶,还将为全球园区的低碳转型贡献‘中国方案’”。蒋庆哲总结道,尤其是在“差异化减排路径”“多主体协同治理”“商业模式创新”等关键领域,将为发展中国家提供有益的参考和借鉴。(中国经济网记者杨秀峰)

(责任编辑:李冬阳)

- 健康管理赛道悄然升温2025/09/24

- 网络安全企业加速AI创新 新产品竞相落地2025/09/24

- 买了机票为啥还要再花钱选座?专家:涉嫌违法2025/09/24

- 共探跨境旅游合作新机遇2025/09/24

- 2025年中国农民丰收节全国主场活动举办2025/09/24

- “打造永不落幕的航空展”2025/09/24

- 10项措施促进钢铁行业稳增长2025/09/24

- 国庆中秋将迎出游高峰2025/09/24

- 全社会用电量再破万亿千瓦时2025/09/24

- 我国人工智能大模型实现批量“上车”2025/09/24

- 中餐厅,解锁多种打开方式2025/09/24

- 全国秋粮收获近两成2025/09/24

- 北京:2400余场文旅盛宴庆双节2025/09/24

- 市场监管总局将强力整治直播电商乱象2025/09/24

- 智慧监测、科学救治:传染病防治新法新在哪?2025/09/24

- 国家医保局:医保钱包“共济金额”超2亿2025/09/24

- 启迪药业控制权变更落槌 江琎出任公司董事长兼2025/09/24

- “童颜针”单价步入3000元时代 新氧要“革高价医2025/09/24

- 水产品食物消费显著增长 成居民优质蛋白重要2025/09/24

- 洪堡零碳论坛主席、中国国际碳中和经济研究院2025/09/24

- 中国城市新能源汽车产业智造活力指数将在合肥2025/09/24

- 秋意渐浓 健康防护正当时2025/09/24

- 前8个月内蒙古交通运输持续向好2025/09/20

- 用好改革关键一招 增强发展内生动力2024/10/30

- 贝家花园修缮后重新开放 “国际友谊的历史印记2025/09/08

- 人民日报|江苏连云港:剧院连台戏 相约过暑期2025/08/19

- 2025中国光谷3551国际创业大赛(欧美赛区)初赛路2025/09/16

- 健康管理赛道悄然升温2025/09/24

- 10大类别、32个项目!智能养老服务机器人试点名2025/09/13

- 澶忕伯甯傚満璐閿涓ゆ椇 绮浼佺Н鏋佸叆甯傚厹2025/07/08

- 揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆满成功2025/08/10

- 办实事|广东两地速清积水 消除蚊患保安全2025/08/09

- 一起逛早市2025/03/25

- “善美北疆”全区文明实践百姓名嘴开讲2025/09/17

- 鏂囨梾甯傚満澶氬厓渚涚粰璁╁忔棩缁忔祹鎸佺2025/08/29

- 西班牙小哥在广州:对话奥运冠军陈艾森2025/09/17

- 一组数据看“十四五”时期新型工业化走深走实2025/09/10

- 涓鍦虹壒娈婄殑姣曚笟鍏哥ぜ2025/07/08

- 全球瞭望丨法媒:欧洲应摒弃保护主义 开放看待2025/09/10

- 长春,原来这么好玩!2025/09/05

- 鐢樿們鍏板窞甯傛嗕腑鍘垮洜鐏惧彈鎹熷叕璺鍏2025/08/11

- 有回音丨网友担忧学校周边食品安全 北京朝阳区2025/04/29

- 事关奶茶外卖补贴,外卖平台集体官宣……2025/08/06

- 弘扬伟大抗战精神,向着中华民族伟大复兴的光2025/09/07