沪郊区“村漂”年轻人越来越多 退路还是新赛道

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

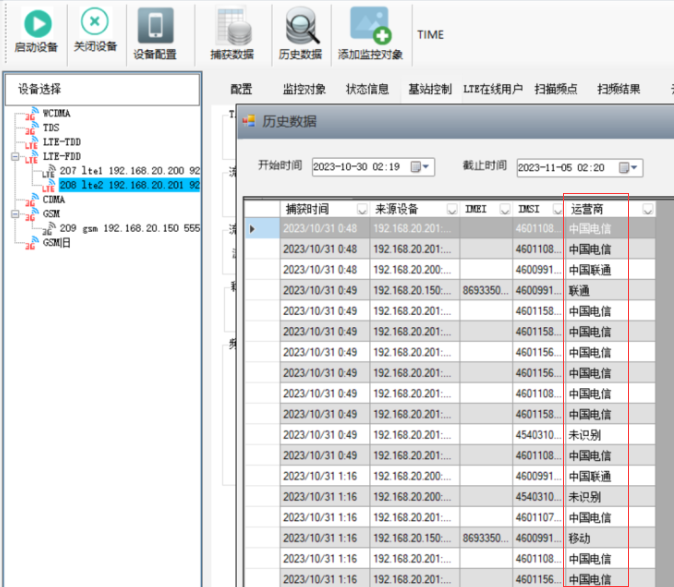

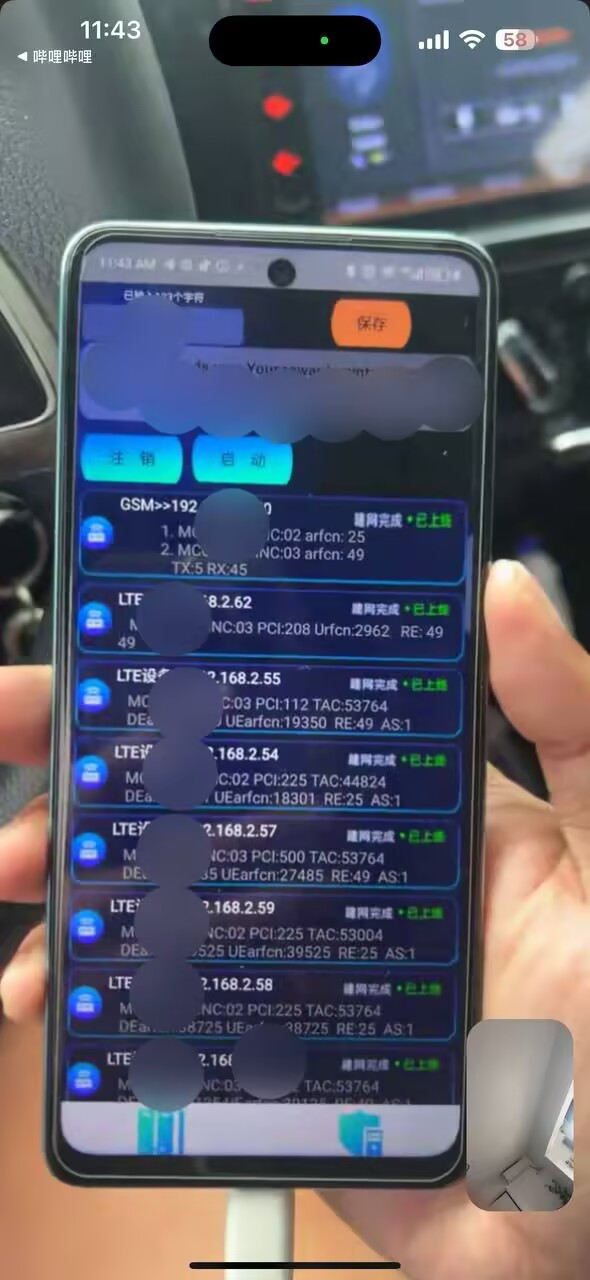

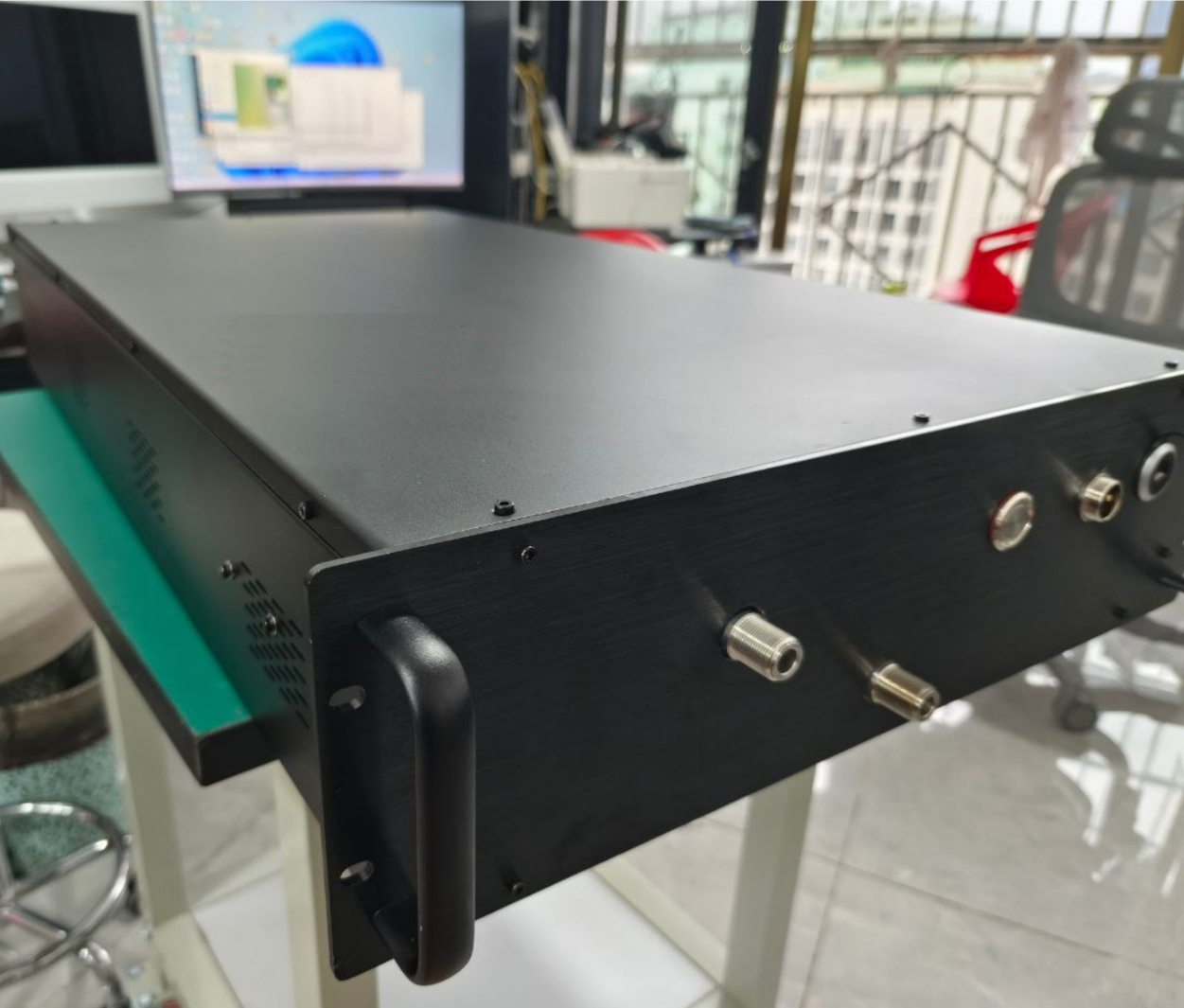

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

去创业的年轻人越来越多,村口田间纷纷开起咖啡馆花店

郊区“村漂”,是退路还是新赛道

在城市“卷”够了,要不要去农村试试?这两年,去上海郊区创业的年轻人越来越多。不少在市区工作的沪郊本地人,节假日回村看望父母时惊讶地发现,村口、田间开起了咖啡馆和花店,甚至还有窑烤面包店。这打破了人们对乡村的刻板印象。有人戏称,“北漂沪漂,不如来沪苏浙的农村做村漂”。

可真别说这是一句玩笑话,与其他地方的“村漂”不同,上海的“村漂”自带一种时髦气质。青浦、松江、崇明、金山等地,不仅保留着乡村的生态,更处于上海大都市的辐射圈内——多数村庄距市区仅需1到2小时车程,超过3000万城市人口催生的“微度假”需求,为上海的郊区带来了接近一线城市审美的消费活力。

随着“村漂”创业热度的攀升,有人视其为“人生新赛道”,也有人认为这是在城市受挫后的逃离。现实究竟如何?

都市来客找寻新可能

在许多人的想象中,去乡村开店等同于告别内卷、拥抱慢生活,是一条逃离城市压力的退路。然而当真正走进上海郊区,与店主们深入交流,你会发现这些“村漂”非但没有躺平,反而进入了一种比城市更“自卷”的状态——从产品研发、客群运营到品牌建设,每一个环节都不容懈怠。

设计师王守伟最初来到青浦和睦村时,只想将老宅作为设计概念的展示地,却意外发现乡村市场的巨大潜力。在这条仅有300米长的水街上,游客不仅购买咖啡,对高品质住宿、特色餐饮的需求同样旺盛。在政策扶持下,他的创业版图在两年内迅速扩张,市场倒逼让他从“小试牛刀”转向“商业深耕”。至今,他已流转了村内八间老宅,推出三家定位各异的小院,盈利可观。

在奉贤的李窑村,一家面馆的店主原本只想“开个小店,够吃够用”,结果开业首日上午,准备的50份食材全部售罄。不断有客人询问“明天还开吗”,让他迅速打消“慢生活”念头,转而钻研新品、优化流程,还建起社群做特色推广——“乡村市场很实在,你不用心,人家下次就不来了”。

不仅如此,一些“村漂”还想将城市的潮流业态带到农村。在嘉北郊野公园,“沸舍”的店主虾米正在做一些尝试,她考虑引入乡村疗愈相关的业态——像瑜伽、颂钵等。在一片稻田里做疗愈,她坚信“这在乡村会非常有市场”。

“村漂”中的不少人最初带着“退路派”的心态,希望通过乡村实现生活方式转型。但市场的真实反馈让他们清醒认识到,仅靠情怀支撑的“躺平模式”难以长久。只要开了店、做了生意,就必须遵循商业逻辑,用心经营。

上海郊区成理想试验场

九月,“村漂”们迎来旺季。天气开始转凉,随着稻田转黄、鲜花盛开,骑行和露营的人变多。

最近,店主吴慧颖正在升级自己的咖啡馆。这是一家名为“一杯乐”的小店,坐落在距离乐高乐园10公里的枫泾古镇内。如果不是熟客,很难找到这家“躲”在弄堂里的咖啡馆。经过四个多月的装修,咖啡店后的“主题民宿”将在九月底营业。

离乐高乐园那么远,会有人愿意来这家民宿居住吗?吴慧颖却毫不忧虑,“上海的消费者们都是很聪明的,他们会愿意为品质和服务质量买单”。开店三年,她凭借自己的经营理念和审美已经吸引了一批忠实顾客,连工作日都座无虚席。这家店在社交媒体上也有极高热度,“有从市区来的,甚至有从宝山、嘉定来的”,复购率极高。

细细想来,这个故事发生在上海并不令人意外。围绕这座超大城市,郊区为“村漂”群体提供了一个极具吸引力的创业试验场——它的“高潜力”既保留了乡村的自然生态与开阔空间,又承接了城市的消费人流与购买力,特别适合小微业态在这里试水成长。

城里人的“微度假”需求,为郊区业态带来了稳定而庞大的客源。如奉贤的无忧闲院,去年借助稻田景观实现单日数万元的营业额;又如青浦的“前院后院”民宿,能够吸引市区顾客专程驱车前来品尝打边炉;还有宝山的枋园鲜花农场,独特的设计感吸引了不少美学同好,一座难求……

与此同时,社交媒体平台的高传播效率,进一步放大了郊区创业的曝光效应。像李窑村这样的村庄,凭借几张照片就能迅速走红,这种天然的流量优势,很多其他地区难以比拟。

什么样的业态能扎根?

自2021年上海全面推进乡村振兴示范村建设以来,郊区整体风貌、道路交通与网络设施明显提升。基础设施的持续升级,为乡村创业扫清了最大障碍——如今创业者不再受限于硬件短板,得以真正专注于商业模式和产品本身的创新。

但这片热土并非对所有业态“一视同仁”。

记者走访多家乡村店铺后发现,咖啡馆和农家乐几乎是很多人首选的创业方向,却也同样成为最快退场的领域。尤其是农家乐,看似门槛低,实则挑战极大:供应链整合难、口味众口难调、服务缺乏专业性……每一条都足以让一家新店迅速沉寂。

李窑村走红之后,当地的“村漂”代表屠华斌就成了不少新创业者的咨询对象。他坦言,自己一边分享经验,一边也劝退了不少盲目跟风、不符合乡村实际需求的业态。

“咖啡馆和农家乐算得上是‘重灾区’”,屠华斌直言,“它们的生命周期往往非常短暂。”尤其在夏季淡季到来时,即便上一年还人气火爆,今年也可能迅速被市场淘汰——高度同质化的业态终将经历大浪淘沙。

而真正能活下来、走得远的项目,往往掌握一个核心原则:不是乡村需要咖啡店,而是咖啡店需要借力乡村的独特场景和价值。

这些成功的“村漂”创业者不仅在商业上获得成功,更在潜移默化中为乡村注入了新的活力。他们将城市里的潮流业态带到农村,同时巧妙地将农村的传统文化元素融入现代商业体验中,创造出独具特色的乡村新经济——

有的巧妙嫁接本地物产,如“崧泽咖啡”链接“上海第一稻”历史,推出米乳拿铁;有的重构空间功能,如把村口的养老院改造成乡村公共客厅的“由心·徽饮”;还有的主动与村民共生合作,如浦东的“朱雀小院”邀请本地厨娘掌勺,并将部分利润反哺村集体……

从这个角度看,这些店不再把乡村当作背景板,而是真正成长为乡土的一部分。

(来源:解放日报 记者 牛益彤)

- 世界设计之都大会25日起举行2025/09/20

- 加快形成新质生产力 龚正调研人工智能产业2025/09/20

- 暖“新”事儿,从“头”开始2025/09/20

- 更好发挥临港新片区试验田增长极作用2025/09/20

- 新天地“东扩”打造商圈新锚点 新区域月底亮相2025/09/20

- 龚正主持市政府常务会议 以更强担当推动经济运2025/09/20

- 民营经济如何提质增效?一些上海民营企业拥抱2025/09/20

- V聚场创作氛围正浓 各类活动将陆续在杨浦举办2025/09/20

- 带来"桨上风景" 世界赛艇最高水平赛事首度落沪2025/09/20

- 沪家电家居换新补贴报名启动 资格券14天内有效2025/09/20

- 上海首创60K大丝束碳纤维,填补国内产业空白2025/09/20

- 电动自行车新国标实施,上海旧标车出现上牌热2025/09/20

- 沪郊区“村漂”年轻人越来越多 退路还是新赛道2025/09/20

- 我国科技创新能力稳步提升(权威发布·高质量完2025/09/20

- 前8月我国快递业务量同比增长17.8%2025/09/20

- 育儿补贴制度管理规范出台2025/09/20

- 从“被动应对”到“主动前瞻”,看一个老旧小2025/09/20

- 从送单到助人的“温度”接力2025/09/20

- 第十九届中华老字号博览会开幕,200余家品牌携2025/09/20

- 上海市2025年世界阿尔茨海默病月主题宣传活动举2025/09/20

- 上海房产税试点14年来首次调整2025/09/20

- 选择上海,让灵感被看到2025/09/20

- 观长白丨破冰绽放!为何东北人深爱这朵“报春2025/04/03

- 澶忔挱鎺ョ画澶忔敹 涓讳骇鍖哄悎鍔涙墦鐗㈢嬬2025/07/08

- 以创新集群织密创新生态2025/09/18

- 改革不停步 变化在身边(新思想引领新时代改革2024/07/09

- 韩国宣布9月底开始对中国团体游客免签2025/08/07

- 风雨中,他们是坚实的依靠2025/08/10

- 内蒙古启动2025年国家网络安全宣传周活动2025/09/17

- 五大亮点集中呈现 2025服贸会体育服务专题构建体2025/08/30

- 人民日报大版面聚焦长白山自然保护区:六十五2025/09/15

- 上海高质量发展新航标 “老外贸”做全球新生意2024/04/27

- 濡備綍鐢ㄥソ鍙戝睍鏈洪亣銆佹綔鍔涘拰浼樺娍2025/08/01

- 上海公园绿地新规施行 搭设帐篷不再“一刀切”2025/09/04

- 涓鍦虹壒娈婄殑姣曚笟鍏哥ぜ2025/07/08

- 9部门:到2030年实现“百城万圈”目标2025/09/19

- 内蒙古梳理出7条“万里茶道”主要线路2025/08/30

- 国家防总针对京津冀启动防汛四级应急响应2025/08/27

- AI能否“爆改”农业?(“融”观中国)2025/04/03

- 江苏小微企业贷款余额9.6万亿元 上半年同比增长2025/08/03

- 让理性医术有温暖落脚(暖闻热评)2025/09/15

- 2025外滩大会在上海开幕:让金融科技融入日常2025/09/14

- 涓鍏变唬琛ㄥ洟璁块棶鍝堣惃鍏嬫柉鍧2025/08/31

- 实体经济综合融资成本明显下行2025/09/15