内蒙古解锁治沙致富双密码

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

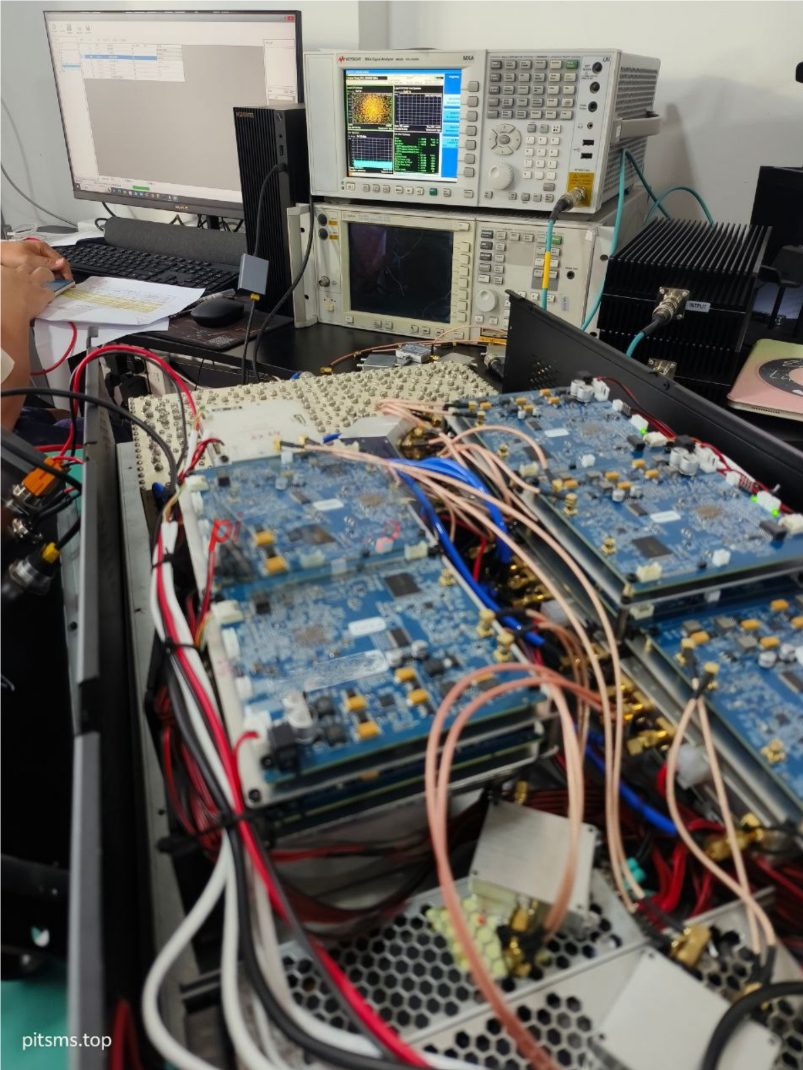

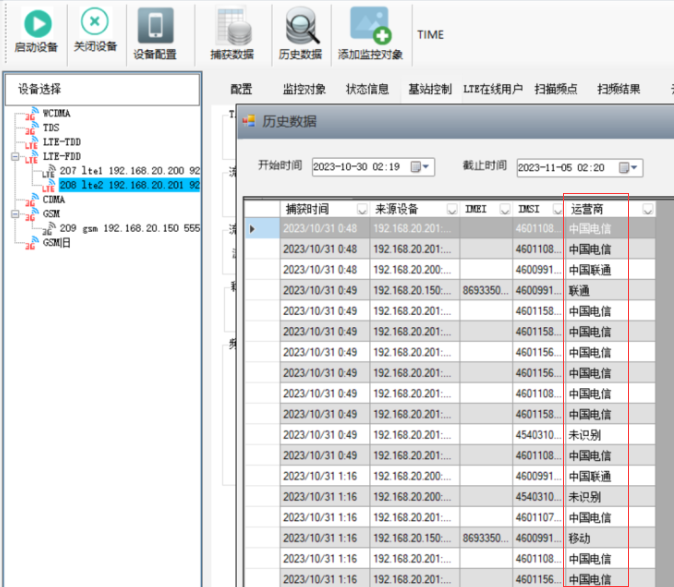

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

金秋时节,通辽市科左后旗阿古拉镇雅敏嘎查村民都扎拉嘎驱车行驶在阿古拉公路上,车上拉的是刚从旗里买回的饲料,路两侧由簇簇沙柳、秸秆网格锁住的沙丘从车窗外快速闪过,景致分外宜人。“我们是做畜牧业养殖的,这条穿沙公路的修成,不仅方便了我们日常出行,还节省了运输成本,一年下来,能多收入近10万元。”都扎拉嘎说。

“锁边、固沙、复绿”,目前科左后旗已修建穿沙公路约2600公里,实现沙地增绿、农牧民增收,而这只是内蒙古以路治沙的缩影。

早在28年前,作为全国治理荒漠化的主战场的内蒙古,就开始将修路与防沙治沙同步推进,解锁治沙致富双密码。

如今在内蒙古大地,已建成穿沙公路4.5万公里,打通约7000个建制村、1.8万个自然村。一条条穿沙公路与草方格、防风林共同构成防沙屏障,将流动沙地切割成“棋盘格”,既为防沙治沙提供公路服务,解决出行难题,又推动旅游、农业和光伏等产业同步发展。

公路“切沙”分块 绿色一路突围

这段时间,乌力吉大爷经常在新修的路边站很久,看着来来往往运送沙石料的车辆,他心里美滋滋的。“这条路修通后,不仅出行方便了,牛羊也能卖上好价钱。儿子要是回来搭两个蒙古包,开个牧家乐兴许比打工好些。”乌力吉说。

在内蒙古赤峰市克什克腾旗西部的浑善达克沙地边缘,省道220线罕达罕至乌兰布统段公路蜿蜒向前。这条路不仅是牧民进出的“生命线”,更是锁住沙丘的“生态线”。这段路自2022年开工建设以来,累计投入1500万元用于路基防风固沙及沙害治理。项目建成后,将完成格状沙柳植草58万平方米,播撒草种100万平方米,绿化沙地100万平方米以上。

“治理沙地就像吃西瓜,切成小块才方便下口。”克什克腾旗交通运输局局长那日苏这样比喻当地以路治沙的思路。那日苏介绍,目前经乌高速、省道220线、省道105线将浑善达克沙地分割成5块整体区域,并通过农村公路建设将沙地分割成多个独立单元。在克什克腾旗,已经累计建设23条穿沙公路,将沙地切割成40余个网格,最小的仅80亩。近年来,克什克腾旗又新建穿沙公路150公里,治理沙地面积超40万亩,带动当地农牧民2500余人就地就近务工,实现治沙提速、增收有道。

内蒙古横跨“三北”,是我国北方面积最大、种类最全的生态功能区。同时也是我国荒漠化和沙化土地最为集中、危害最为严重的省区之一,境内分布有巴丹吉林、腾格里、乌兰布和、库布其“四大沙漠”和毛乌素、浑善达克、科尔沁、呼伦贝尔“四大沙地”,生态环境基础十分脆弱。而在多年防沙治沙实践中,内蒙古逐步走出了一条“以路划区、分块治理、锁住四周、渗透腹地”的以路治沙道路。

这条道路的探索,始于1997年。时年6月16日,内蒙古第一条穿沙公路建设在鄂尔多斯市杭锦旗拉开序幕。建设者在修路的同时也进行治沙工作,他们在公路迎风面设置了宽度为300米的沙障,在背风面设置了宽度为150米的沙障,背运沙柳、拉运秸秆、设置沙障、植树造林……杭锦旗先后发动7次万人以上参与的“治沙大会战”。1998年10月,投资2300多万元、全长115公里的锡(尼镇)乌(拉山)穿沙公路三级砂石路面全线贯通。公路在延伸,绿色在铺展,从此库布其沙漠中崛起了一道“绿色长廊”。

时至今日,杭锦旗境内6条穿沙公路“两横四纵”,总里程近930公里,通过在穿沙公路两侧栽种沙柳进行固沙,目前治沙控制面积已达600万亩,穿沙公路两侧草木葱茏,绿色一路突围。

路通激活产业 农牧民依路生“金”

赤峰市翁牛特旗白音套海的沙漠水稻小有名气,是备受消费者青睐的有机绿色农产品,之前因道路不畅,很大一块效益被居高不下的运输成本“吃掉了”。2021年,横贯科尔沁沙地的乌丹至白音套海生态旅游产业路(简称“乌白公路”)彻底改变了局面。

当地的龙源精米加工厂负责人杜海军算了一笔账,他承包稻田500亩,每年出售稻米30吨,仅运输成本每吨可减少50—100元,大概能多收入3万元。“这笔额外的收入完全是乌白公路的功劳!”提起这条路,杜海军不吝称赞。乌白公路通车后,当地车流量翻了一番,货运成本降低约40%,直接或间接带动近8万名沿线群众增产增收,沙地腹地特产得以“飞出”,景区也吸引了更多游客。

乌白公路是翁牛特旗开通的第13条穿沙公路,也是迄今为止赤峰市规模最大、里程最长的沥青路面穿沙公路。在建设过程中,不仅实现两侧近5万公顷的沙地综合治理,同时穿沙海、连村镇,贯通了沿线30万亩稻田和多个特色小镇,串起了沿线周边的特色产业、生态农牧业、红色研学点和特色旅游资源,形成了“公路+生态+产业+旅游”等多位一体的融合发展新模式。在乌白公路的带动下,2024年,翁牛特旗接待游客287.5万人次,实现旅游综合收入35.38亿元,同比2023年分别增长13.6%和7.2%。同年,乌白公路被评选为“全国十大最美农村路”。

自2003年建成第一条穿沙公路起,22年间翁牛特旗已贯通17条共计494.5公里的穿沙公路,形成“六横十一纵”治沙网格体系,累计完成沙地综合治理560万亩。这些穿沙公路犹如一条条跳动的脉搏,不仅将生命之绿植入沙海深处,同时也生出了金色的希望。

7月,在鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇的亿利生态光伏发电综合治理示范项目区内,光伏板连绵数公里宛如蓝海。借助光伏板下的空地,牧民刘超胜经营起了“小农场”,不但种了土豆、玉米、西红柿,还养了牛羊和鸡。

“牛羊的粪便可以作为光伏基地板间种植作物的肥料,改善沙地土质的同时还能促进作物生长,而这些作物又能作为饲料供应养殖场,循环发展的同时还能促进沙漠生态改善。一年忙下来有20多万元的收入。”刘超胜的笑意写在脸上。

充分发挥“沙戈荒”地区新能源富集优势,内蒙古在穿沙公路沿线布局风电、光伏项目,大力推进防沙治沙与新能源一体化建设。目前鄂尔多斯市在库布其沙漠穿沙公路两侧建成1002万千瓦光伏项目,完成光伏治沙60万亩,打造出了“金沙、蓝海、绿洲”的生态景观。

从“沙进人退”到“绿富同兴”,一条条穿沙公路切断了沙漠向城乡周边输沙的通道,确保我国北方交通主要干线的安全。从卫星俯瞰,金黄虽然是沙漠的底色,但绿色正成为它们的“新衣”。

防沙治沙是滚石上山的持久战,贵在持续用力,难在久久为功。2024年8月,自治区交通运输厅联合林草局印发《内蒙古自治区科尔沁沙地和浑善达克沙地歼灭区“以路治沙”发展规划(2024—2030年)》。《规划》覆盖兴安盟、通辽市、乌兰察布市、赤峰市、锡林郭勒盟的39个旗县区,重点实施穿沙普通省道提档升级、穿沙农村公路建设及养护工程。这一规划得到交通运输部大力支持,到2030年共支持内蒙古实施6363公里穿沙公路项目,7年拟安排66.8亿元中央车购税资金专门补助内蒙古穿沙公路建设。

“在交通运输部支持下,2025年我区计划建设穿沙公路2500公里,带动治沙规模455万亩,同步实施1400公里养护工程。”自治区交通运输厅规划处副处长隋委博表示,内蒙古将继续大力推进穿沙公路建设,并扩大以工代赈范围和受益对象,带动群众就地就近就业增收,使穿沙公路成为致富路、幸福路、连心路、振兴路。(记者 高慧)

- 1至8月江苏文旅市场热度高企 游客消费增长9.94%2025/09/09

- 前7个月江苏国企实现营收7219.9亿元 同比增长2.2025/09/09

- 江苏省消保委:近半受访者对宠物食品质量不满2025/09/09

- 南京8月汽车投诉量环比涨40.8% 奔驰投诉量跃居首2025/09/09

- 烟火气里看“苏超” 第二现场燃动足球激情2025/09/09

- 江苏定制公交“一校一策”护航新学期2025/09/09

- 网约车司机机智周旋 助力徐州警方拦截涉诈资金2025/09/09

- “光影中秋·团圆中国”贵州习酒2025短视频创作2025/09/09

- 1至7月江苏工业经济实现平稳增长2025/09/09

- 江苏5G工厂新增数量和总数均居全国第一2025/09/09

- 徐州医科大学前置云端入学教育方便新生报到2025/09/09

- 江苏首家“熊出没”乐园将于9月28日在淮安开园2025/09/09

- “苏超”第11轮连云港队0:0战平无锡队2025/09/09

- 无锡前洲街道推动锡剧文化传承与现代教育服务2025/09/09

- 2025南通江海国际博览会将于9月16日举办2025/09/09

- 人民日报关注|无锡铁骑辅警救助车祸母女2025/09/09

- 人民日报关注|这里的新学期,从生态文明讲起2025/09/09

- 常州队无缘“苏超”八强 却能“决定”谁进八强2025/09/09

- 一图读懂|江苏打造现代化寄递服务体系2025/09/09

- 信长星主持召开企业和科研院所座谈会2025/09/09

- 全国首张3D打印药品生产许可证落地南京2025/09/09

- 南京热门球场持续“爆单” 部分社区球场却少人2025/09/09

- 当舞蹈“跳”起悬疑案?《大名狄公》七夕亮相2025/08/31

- 从美味零食到潮流装备,江苏宠物用品出口正劲2025/08/19

- 连云港:“第二现场” 共赴足球之约2025/08/19

- 鎴挎眽寤凤細鏁版嵁瑕佺礌鐨勨滄伅澹ゅ熀鍥犫2025/09/05

- 京津冀已成为生物医药产业重要聚集地2024/07/09

- 一城托举,“史诗级”文化大展创三项世界纪录2025/08/22

- 暖“新”更暖心 朝阳安贞街道为新就业群体2025/08/30

- 2025年海南网络文明大会暨网络文明宣传季启动仪2025/08/23

- 北京拟围绕两大机场打造大型快递园区2025/08/30

- 2025第十六届北京国际山地徒步大会将于9月13日2025/09/08

- 宝音德力格尔:戈壁深处好片警2024/10/30

- 北京两少年入选全国“新时代好少年”2025/08/22

- 我国农村污水处理技术创新加速 助力美丽乡村建2024/04/16

- “长白秘境·吉线331”五条自驾线路发布 开启边2025/04/03

- “苏超”最新战报来了 积分榜发生这些变化2025/09/02

- 广西发布暴雨蓝色预警2025/05/22

- 北京发布今年第七轮拟供商品住宅用地清单2025/09/08

- 我国建成全球门类最全规模最大的能源体系(权2025/08/29

- 2025世界智能产业博览会开幕2025/09/07

- “我一生中最开心、最幸福的时刻”2025/09/07

- 世界人形机器人运动会首枚金牌诞生,夺冠机器2025/08/22

- “礼聚兴动力 乘势创未来”大兴区礼贤镇第二届2025/04/29