煤海复垦变绿洲 水沙共治保安澜

![[field:title/] [field:title/]](/images/defaultpic.gif)

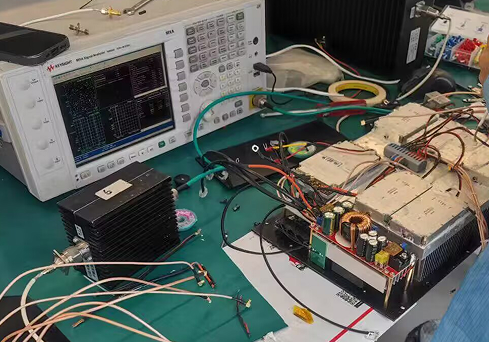

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

8月19日,“大河壮阔 亮丽北疆”全国党媒走近母亲河大型全媒体传播活动媒体团来到鄂尔多斯市准格尔旗国家能源集团准能集团黑岱沟露天煤矿,这里打造的绿色矿山发展模式,成为他们关注的焦点。

煤矿复垦后田野绿意盎然:绿油油的玉米秆直立挺拔,紫色的葡萄、青红相间的苹果和李子挂满枝头。采摘品尝之后,香甜的口感让大家称赞不已。

“我印象中的煤矿是在荒山秃岭中,到处是黑黢黢的。”甘肃网记者李新玉说,“到了这儿,看到的却是一片葱茏,环境好得让人意外。”

近年来,准能集团积极探索农业、牧业、林果、文旅、研学、光伏等多元产业发展模式,目前已建成叠翠林区、紫东农区、毓秀景区等8个生态功能区,2023年至今已接待游客近25万人次。

站在叠翠林区的观景台上,准能集团生态环境保护部副主任王瑜指着远方说道:“40多年前,这里的地表植被覆盖率不到25%,山上千沟万壑像鸡爪子,几乎是个不毛之地。经过不断实践探索,准能集团已构建起黄土高原生态建设三大技术体系,即水土流失控制技术体系、生态重构技术体系、复垦绿化标准化作业流程体系,并发布5项地方标准,做到了排弃地复垦全覆盖,实现了‘地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观重现、生物多样性重组与保护’目标。”

截至目前,准能集团已完成绿化面积9.95万亩,累计种植各类乔灌木7633.5万株、地被植物3.79万亩,矿区复垦率达到100%,地表植被覆盖率由不到25%提高至85%以上,平均侵蚀模数降低88%。

区域生物多样性显著提升,植物品种由最初的十几种增加到240余种,建立了灌草型、乔草型、乔灌型和乔灌草型4种科学的生态结构模式;动物种类也逐渐丰富,松鼠、獾子、狍子、狐狸、天鹅、赤麻鸭等数十种野生动物在示范区栖息,生态系统实现良性循环。

黑岱沟露天煤矿年产能3400万吨,先后获得“国家级绿色矿山”“中国最美矿山”、自治区首批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地等荣誉称号。值得一提的是,“矿区生态修复案例”入选世界经济论坛报告、自然资源部首批生产矿山生态修复典型案例及内蒙古自治区绿色矿山典型案例,并在自然资源部支持内蒙古高质量发展意见中被推广。

8月20日上午,在鄂尔多斯市达拉特旗西柳沟水土保持综合治理现场,达拉特旗因地制宜治理黄河流域小流域的实际成果,给媒体团留下了深刻印象。

达拉特旗位于黄河“几字弯”顶部,境内的10条季节性山洪沟被称为“十大孔兑”,西柳沟就是其中之一。作为黄河一级支流,“十大孔兑”蜿蜒向北直入黄河,在达拉特旗境内的流域总面积达到8200平方公里。

站在西柳沟畔的龙头拐观景台向南眺望,河道两岸草木葱茏、绿树成荫,一条10多米宽的河流从东南方向滚滚而来。由于水流在这里拐了一个几公里的弯儿,河水由急变缓,大量泥沙沉积于此。

“五梁三沙二分滩,南山中沙北平原。”这句当地流传的俗语,生动描绘了“十大孔兑”流域复杂的地貌与脆弱的生态。

鄂尔多斯市在西柳沟沿线设有市级河长1人、旗级河长1人、镇级河长3人、村级河长12人。在强化监管的同时,达拉特旗在西柳沟的长期治理中总结出了“山顶植树造林戴帽子、山坡退耕种草披袍子、山腰种植柠条系带子、沟底筑坝淤地穿靴子”的生态治理新模式。在上游丘陵区,突出水土流失治理,通过植树造林、修建淤地坝、修建梯田等措施,增强土壤保水能力;在中游风沙区,开展防风固沙行动,修建引洪治沙工程,利用沙棘、沙柳等植被固沙防风,减少风沙侵袭;在下游平原区,着力提升防洪减灾能力,修建堤防等水利工程,确保黄河安澜。

“如今,经过系统化综合治理,这里的生态环境持续向好。西柳沟入黄泥沙量由每立方米1550千克锐减至195千克。截至2024年底,‘十大孔兑’水土保持率由31.5%提升到60.5%。”达拉特旗水利局副局长张云飞说。

2024年7月18日,鄂尔多斯市中心城区引黄供水工程正式通水,标志着自1987年《黄河可供水量分配方案》实施以来,沿黄城市首次实现通过实施“拦沙工程”置换取水指标。鄂尔多斯市由政府引导、企业投资,3年时间投资6.15亿元,在“十大孔兑”流域新建151座拦沙坝和1处引洪滞沙工程,每年可以减少入黄泥沙500万吨,换来每年2800万立方米的黄河取水指标,为破解重点区域水土流失和水资源短缺问题找到了答案。

“十大孔兑”综合治理,是鄂尔多斯市守护黄河的生态治理缩影,也为黄河流域生态保护与高质量发展提供了宝贵经验。(记者 毛锴彦)

上一篇:内蒙古青少年三人篮球锦标赛打响

下一篇:内蒙古青少年曲棍球项目集训营开营

- 孟凡利任广东省代省长2025/10/14

- 广州海关推出九项便利措施 全力保障第138届广交2025/10/14

- 《习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的2025/10/14

- 《深入学习贯彻习近平关于妇女儿童和妇联工作2025/10/14

- 一支火炬里的绿色发展2025/10/14

- 2025年“中国新闻传播大讲堂”在京启动2025/10/14

- 如何把“过紧日子”要求落到实处2025/10/14

- 贯彻落实《电子印章管理办法》 更好服务政务活2025/10/14

- 广州地铁首次实现境外银行卡“拍卡过闸”2025/10/14

- 广东省政协开展“我为‘十五五’规划建言”活2025/10/14

- 油价调整,加满一箱油少花3元2025/10/14

- “双十一”接档“黄金周”,有哪些新看点2025/10/14

- “沪六条”效力显现上海楼市交易活跃2025/10/14

- “反向旅游”成假日经济“新图景”2025/10/14

- “十四五”期间中国造船业三大指标快速提升2025/10/14

- 深圳企业靠“好内容”成德国家电黑马2025/10/14

- 南网数字90余天闪电过会2025/10/14

- 生物制造进入产业化加速关键期2025/10/14

- 抗生素耐药性问题 对全球健康构成威胁2025/10/14

- 国家电网:1—9月完成固定资产投资超4200亿元2025/10/14

- 进出口连续8个季度实现同比增长2025/10/14

- 9月份我国物流业景气回升2025/10/14

- 人民日报关注|江苏公安推动办事流程优化材料2025/10/10

- 综治中心规范化建设激活解纷新动能2025/10/02

- 河北隆化:温泉村民宿集群崛起 绿水青山变“幸2025/09/06

- “乘着高铁游白山”——白山文旅(北京)推介2025/08/27

- 全国秋粮收获近四成 各地抢收抢烘确保颗粒归仓2025/10/10

- 全方位展示“河北服务”创新活力与开放形象2025/09/11

- “何以中国·理想都城”网络主题宣传活动在北京2025/09/26

- “体旅CP”带火假日消费新场景2025/10/11

- 全国耕地面积达19.4亿亩2025/09/12

- 鍥烘佺數姹犵敓浜ц惧囦紒涓氫笂鍗婂勾璁㈠崟婵2025/09/05

- “一元剧场”叫好又叫座2025/09/20

- 波兰同意北约“东部哨兵”军事行动部队驻扎2025/09/16

- 美联储降息为我国货币政策提供更大操作空间2025/09/19

- 南宁打政策“组合拳”促进工业经济稳增长2025/08/26

- 推动应用场景上“新” 能源行业加快布局人工智2025/09/10

- 专访|全球南方媒体应发挥积极作用 推动构建2025/09/10

- 波兰推进加入北约输油管道系统2025/10/05

- 习近平法治思想是坚持“两个结合”的典范2025/09/18

- 1至8月江苏文旅市场热度高企 游客消费增长9.94%2025/09/09

- 鐢樿們鍏板窞甯傛嗕腑鍘垮洜鐏惧彈鎹熷叕璺鍏2025/08/11

- 北京认可163项国际职业资格2025/09/14

- 上海时装周开幕,中国时尚脉动再度与上海同频2025/10/11