青春华章丨“岸”上新颜映大江

![[field:title/] [field:title/]](/uploads/allimg/c250927/1KY6116333440-1a20_lit.jpg)

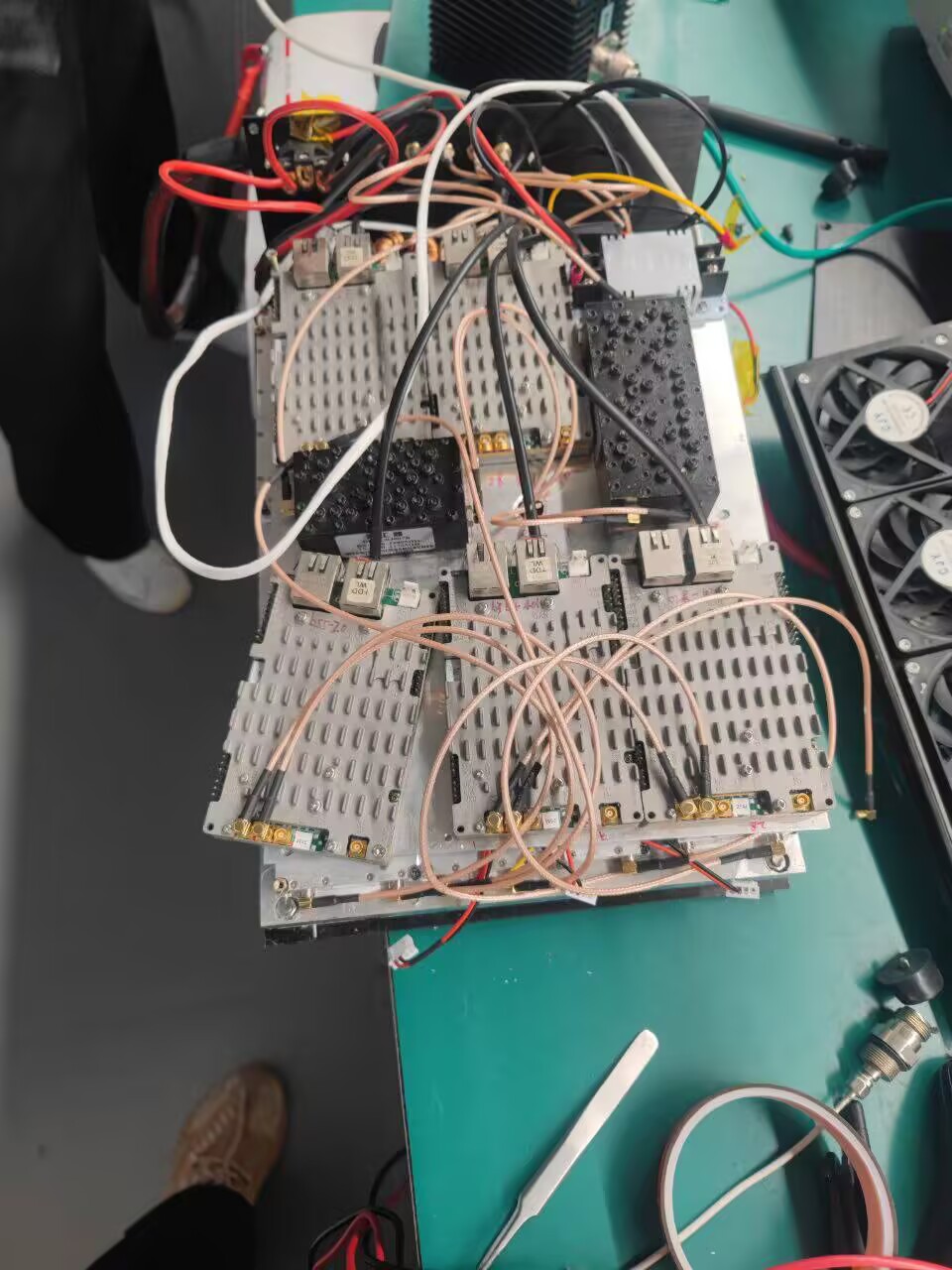

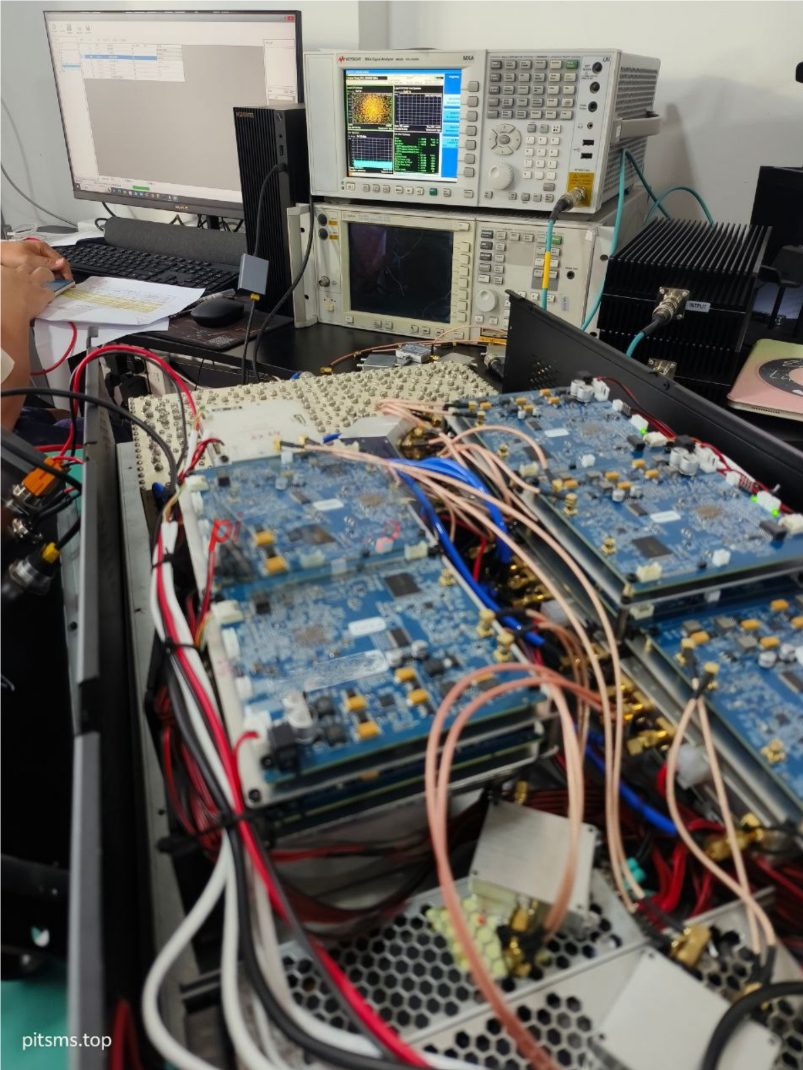

用于2-3-4-5G网络的伪基站设备,我司拥有22年专业定制生产全球短信基站的生产厂家,可按需定制,满足各行各业的活动营销需求,目前已合作马来西亚、泰国、越南、菲律宾、柬埔寨、美国、英国、加拿大、日本、阿联酋、巴西、非洲等30余国家,一次购买,即可享短信终身免费服务。本产品不出售中国大陆地区!!!

- 2運營商全頻覆蓋

- 1300W高功率主機

- 隱藏式鯊魚鰭天線

- 24/7科技線上支持

- 大容量戶車載電池

- 3000W高功率逆變器

- 雙清包稅包郵跨國配送

- 三方工作安排

- 支持任意国家短信代發測試

航拍南通五山及沿江地区。许丛军摄

从江苏南通市崇川区临江社区到长江边,只有不到五百米的距离,居民们早已把这片江景当成了自己的“后花园”。9月25日清晨,69岁的吴湛像往常一样踱到江边散步,抬眼便是五山叠翠,低头就见江波粼粼。

在吴湛的记忆里,十年前的江边却是另一番模样。“2013年前后,江边工厂林立、码头喧嚣,粉尘裹着异味飘得满街都是。”吴湛摆摆手,语气里满是无奈,“早上晾的白衬衫,傍晚收时总是灰蒙蒙的,家里窗户根本不敢开。”

变化始于2016年。随着长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”战略落地,南通以“壮士断腕”的决心向沿江污染开刀,将五山及沿江地区生态修复作为突破口,整体搬迁码头,关停散乱污企业,一寸寸修复长江岸线。

“累计关停企业203家,清理小杂船162条,拆除违建6.5万平方米,腾出并修复岸线12公里,还新增了6平方公里森林……”算起这笔“生态账”,狼山旅游度假区管理办公室党政工作局局长胡志刚如数家珍。

市民在南通五山国家森林公园赏花。人民网记者 俞杨摄

曾经轰鸣的工业码头,变成了草木繁盛的“城市客厅”;曾经浑浊的江滩,成为市民休憩的生态绿地。吴湛看着家门口的江景一天天变美,心里的“石头”终于落了地。

近五年,南通生态修复脚步更实:430公里沿江生态廊道全线贯通,车行有景、骑行有风、漫步有荫,“临江”真正变成了“亲江”。

如今,吴湛的生活多了不少“时髦事”:早上沿廊道散步,晚上坐江边看夕阳;周末再去滨江体育公园“苏超第二现场”,同年轻人一起为球赛欢呼,“江风一吹,好不惬意!”

不远处,今年新开放的南通长江体育公园(足球片区)成了“网红打卡地”——因紧邻长江、视野开阔,这里又被称作“长江最美足球场”。运动爱好者在此奔跑,江景与活力碰撞,成了江岸一道风景线。

南通拥有166公里长江干流岸线。这里既是江面最宽的航段,也是长江在江苏奔流入海的最后一道生态屏障。守护这道屏障,既要让岸线变“绿”,也要让江水“活”起来。

2021年长江流域重点水域“十年禁渔”全面启动前,南通已提前行动:2019年底,全市191艘渔船、368名渔民全部退捕,转产、安置、社保政策同步落地,让渔民“退得出、稳得住”。

上岸渔民的渔网有了新用处。人民网记者 俞杨摄

主城区天生港镇三八新村,60%以上的居民是退捕渔民。77岁的张祖发出身三代捕鱼世家,如今他把渔网“织”出新用处:闲时将旧渔网改成手提袋,买菜、装水果方便又环保;还把渔网织进邻居院子,晾衣杆下的渔网成了“挂钩架”,不经意间成了小区里的一道别致风景。

更让他骄傲的是他发起成立的“红帆志愿护江队”,“以前靠江吃饭,现在得靠江护江。” 他邀请退捕渔民加入,每天沿江岸巡逻,宣传禁渔政策、清理江面垃圾。这支“护江队”成了长江生态的守护者,2021年张祖发还被中央政法委评为“平安卫士”。

和张祖发一样,不少渔民都在转型中找到了新生活:同是三代捕鱼人的徐金发,退捕后成为居委会社工,每天为居民排忧解难;年近六旬的“船老大”朱美兰,组建了一支“渔娘旗袍队”,队员们经常穿着旗袍走秀,参加各类比赛,屡屡获奖的她成了社区里的“文化网红”。

从“工业锈带”到“生态廊道”,从“靠江吃江”到“靠江护江”,南通用一场场“蝶变”,守住了长江在江苏入海的最后一道生态屏障,书写着人与自然和谐共生的新答卷。

相关报道:

- 中国驻朝鲜使馆举行庆祝中华人民共和国成立72025/09/27

- 从"杨树浦"到"杨数浦",一场数字引领的城市焕2025/09/27

- 兰州新区:装备、医药扬帆出海,发展“再加力2025/09/27

- 中丹养猪合作:优势互补 推动农牧业高质量2025/09/27

- 法国前总理法比尤斯:中国气候行动至关重要2025/09/27

- 美国一大陪审团决定起诉联邦调查局前局长科米2025/09/27

- 联合国高级别会议讨论促进青年参与决策2025/09/27

- 英国8月汽车产量创近70年新低2025/09/27

- 联合国启动“人工智能治理全球对话”机制2025/09/27

- 通讯丨舞狮迎中秋 中国文化融入匈牙利寻常百姓2025/09/27

- 中国驻菲律宾使馆举行国庆招待会暨黄溪连大使2025/09/27

- 南航乌鲁木齐至迪拜直飞航线复航2025/09/27

- 全英华侨华人热烈庆祝新中国成立76周年2025/09/27

- 外媒探访兰州新区:“田间地头”通向“世界市2025/09/27

- 中国驻沙特使馆举行庆祝中华人民共和国成立72025/09/27

- 微软禁止以色列国防部使用其服务监控巴勒斯坦2025/09/27

- 中国海军“丝路方舟”号医院船离开瑙鲁前往斐2025/09/27

- 蒙古包光伏系统改造项目在蒙古国签约2025/09/27

- 星巴克宣布将在美国和加拿大关闭数百家门店2025/09/27

- 美国政府宣布对药品和重型卡车等商品加征关税2025/09/27

- 中国驻日本大使馆举行庆祝新中国成立76周年招待2025/09/27

- 第八届中欧人才论坛在西班牙马德里成功举办2025/09/27

- 南京固城湖螃蟹开捕2025/09/27

- 工信部:推进人工智能向医药全产业链深度赋能2025/09/13

- 南京大学三位教授获“科学探索奖”2025/08/28

- 青少年宫特色研学课 娃娃们抢着上2025/09/01

- 两部门明确相关税收政策2025/09/09

- 江苏人工智能展团亮相第四届数贸会2025/09/27

- 第十届库布其国际沙漠论坛开幕2025/09/20

- “数商兴农庆丰收”湖北专场在汉启动 同步举办2025/09/19

- 物流成本“瘦身” 企业“轻装快跑”2025/08/10

- 内蒙古:破题体重管理 引领健康生活2025/09/09

- 第九届河北省旅游产业发展大会保定分会场活动2025/09/23

- 我国抗虫水稻育种实现重要突破2025/09/27

- 内蒙古下达资金5.15亿元支持竞技体育2025/09/20

- 内蒙古下达基本养老保险补助金379亿元2025/09/06

- 探索能源与AI协同发展路径2025/09/24

- 线下药店“关店”频现 多家上市药店中报业绩承2025/09/25

- “风险与韧性:缅甸港口建设运营研讨会”在仰2025/09/27

- 三区协同联动跑出发展“加速度”2025/09/14

- 河北省残疾预防和康复服务水平进一步提升2025/08/31

- “2025东亚未来论坛”在韩举行2025/09/13

- 实体经济综合融资成本明显下行2025/09/15

- 涓ら儴闂锛氬埌2027骞村簳鏋楀満椹诲湴閫4G/5G缃2025/09/05